目录

第一节 著述创作

一、著述与文学创作

唐代,桐城率先进入文学史册的是著名诗人曹松,有《曹梦征诗集》传世。明清时期,桐城文风久盛不衰,作家众多,卷帙浩繁。经、史、子、集汗牛充栋。

经部:明代中叶以后,朝政日衰。桐城文人为探求“济时匡世”之道,兴起训解、阐述儒家经典之风,出现了张翰如、马孟祯、方学渐、方大镇等一批经学家。他们著书立说,诠发经义,桐城经学多出其门。明清两代,见诸史籍的桐城经学著作主要有左正谊《四书讲义》、方孔熠《周易时论》、张英《书经衷论》、徐璈《诗经广诂》、潘江《六经蠡测》、马其昶《周易费氏学》等共34种,508卷,为研究我国古代哲学、史学、艺术积累了珍贵的资料。

史部:明清时期,桐城文人大多以翰墨参与朝政,对历史、地理和方志学的研究成果卓著。清雍正十一年(1733)方苞任一统志馆总裁,指出修志一要体例统一,体例不一,犹农之无畔也;二要由博返约,提倡简明,三要资料可靠,务求真实。其主张对后世编史修志有一定影响。清乾隆四年(1739)张廷玉主修《明史》成书,凡336卷,清四库全书著目,为一代名史。清嘉庆六年(1801)胡虔总纂《广西通志》成书,凡280卷,体例完备,内容翔实,被后人推为“省志楷模”。此外,桐城史志著作主要有姚康《货殖传评》、钱澄之《所知录》、马教思《左传记事本末》、方世举《汉书补注》、方中德《古事比》、戴名世《孑遗录》、方式济《龙沙纪略》、姚鼐《六安府志》、陈焯《安庆府志》、姚莹《东槎纪赂》和《康纪行》、吴汝纶《东游丛录》、马其昶《桐城耆旧传》等共38种,774卷。在一定程度上丰富了。我国史志文化宝藏。

子部:明嘉靖以后,桐城文人多崇尚经世致用之学,研究哲学、政治、科技、艺术,思想活跃,内容广泛,成果累累。代表人物是著名思想家、科学家方以智,著有《通雅》和《物理小识》。前者以考证、训诂为主,旁及名物、度数、天文、地理、医药、艺术之类;后者诠释天地阴阳自然现象,探其奥秘。清《四库全书》、《续通考》均著目,为古代稀世之作。其它子部著述主要有马懋功《天文占验》,方中通《数度衍》,方正珠《乘除新法》,胡宗绪《测量大意》、《昼夜仪象》、《梅胡问答》,方观承《棉花图说》,方东树《汉学商兑》,余霖《疫疹一得》,吴瓯玉《医学寻宗》,陈澹然《权制》等共41种,571卷。这些著作的问世,对推动我国明清时期哲学、科技、医学的发展起到一定作用。

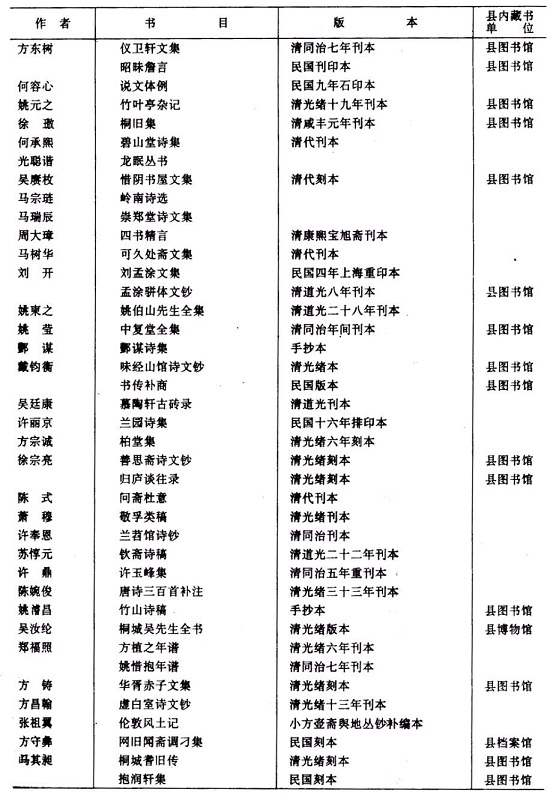

集部:明清时期的文学创作,以清代桐城派为代表。桐城派推崇《左传》、《国语》和班固、司马迁之文,视为文章不易之宗,在全国聚集了一个1200余人的庞大散文作家集团,有大量作品传世。诗歌创作亦久盛不衰,境内能诗者1000余人,有诗集传世的诗人多至600余人。戏曲创作颇有建树,其主要戏曲作品有阮大铖《燕子笺》、《春灯谜》、《双金榜》等。这一时期由县人撰著的主要文集、诗集有方学渐《连理堂集》、左光斗《左忠毅公文集》、方维仪《清芬阁诗集》、吴令仪《吴令仪诗集》、钱澄之《藏山阁集》、方以智《稽古堂文集》、戴名世《南山集》、方苞《方望溪文集》、刘大櫆《海峰先生文集》、姚鼐《惜抱轩文集》、方东树《半字集》、刘开《刘孟涂文集》、方宗诚《柏堂文集》、吴汝纶《桐城吴先生全书》、姚永概《慎宜轩文集》、潘江《龙眠风雅》等共75种,1004卷。上列桐城诗文,以雅洁明快、精深致远闻于世。其中方苞的《狱中杂记》、《左忠毅公逸事》,姚鼐的《登泰山记》等一直被列为典范文章收入各类学校文科教材。

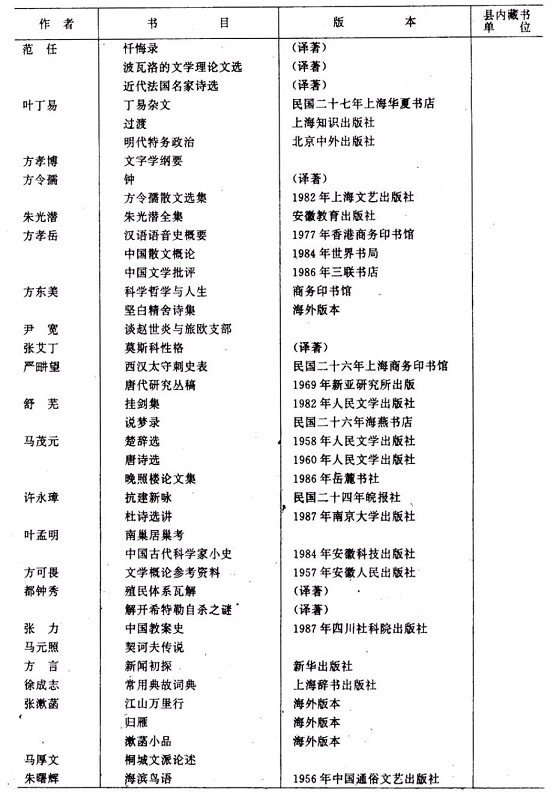

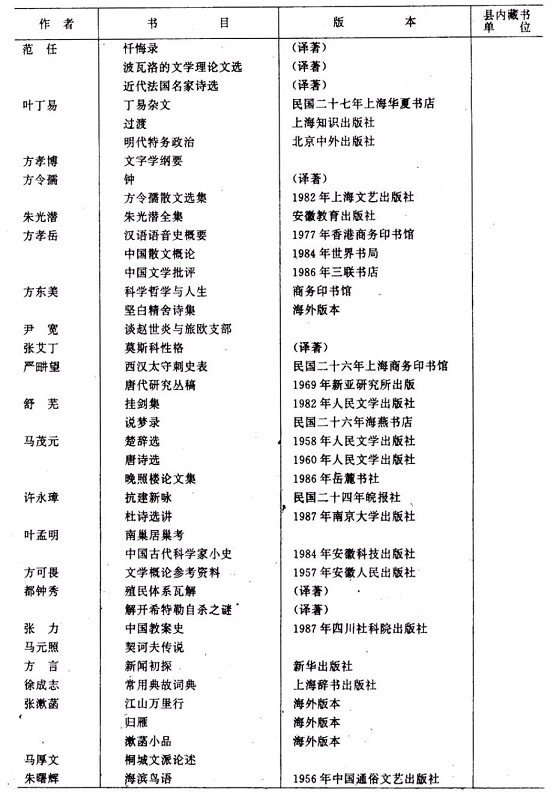

1919年“五四”新文化运动兴起后,桐城派遭到抨击,桐城古文衰落。境内有识之士,纷纷转向新学,先后涌现出著名作家、学者60余人,发表、出版各类专著、专集、译著150余部,其中文学专著、专集主要有吴芝瑛《帆影楼纪事》、潘田《府山楼文钞》、方令孺《信》、叶丁易《丁易杂文》、舒芜《挂剑集》、方玮德《玮德诗文集》、方孝岳《中国散文概论》、方言《新闻初探》、张漱菡《归雁》等。哲学、史学、美学;法律等方面专著主要有:方东美《科学哲学与人生》和《哲学三慧》、严畊望《西汉太守刺史表》、叶孟明《中国古代科学家小史》、张力《中国教案史》、姚孟振《桐城两次沦陷记》、朱光潜《悲剧心理学》和《西方美学史》、光晟《宪法学》、光异《法治建国论》、方乐天《东北国际外交》等。译著主要有范任《忏悔录》、方令孺《钟》、张艾丁《莫斯科性格》、朱光潜《黑格尔美学》和《歌德谈话录》等。

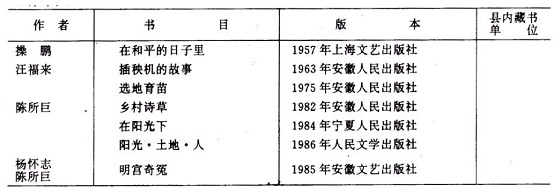

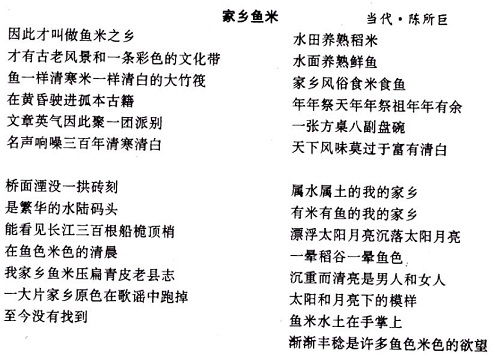

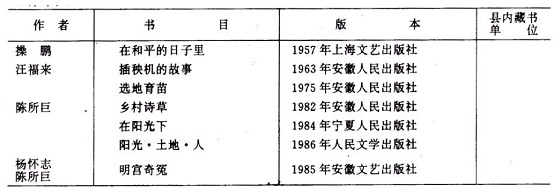

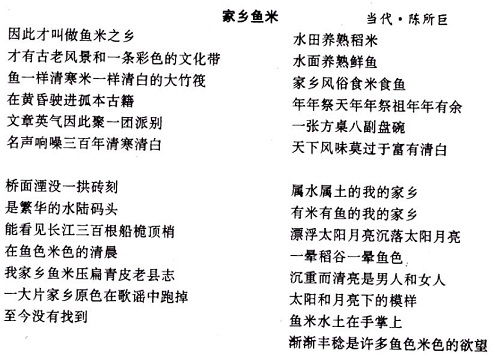

建国后县内文学创作亦日渐繁荣,文学新人不断涌现。1958年12月,桐城县文学艺术联合会成立,有会员50余人,编辑出版了《桐城文艺》和《桐城民歌选》。1960年9月,县文联并入县文化局,次年12月撤销。1978年县文化馆创办《龙眠文艺》(后更名为《桐城文艺》),共发表县内作者各类文艺作品200余万字。1985年7月重新成立县文学艺术界联合会,下设文学、摄影、戏剧音乐、书法美术4个协会。1987年共有会员370人,其中加入地区文联各协会76人,加入省文联各协会20人,加入中国文联作家、摄影家协会2人。各协会会员和广大文艺爱好者扎根基层,紧贴时代,勇于实践,敢于创新,使县内诗歌、小说,散文、戏剧、报告文学和文艺评论取得了丰硕成果,先后由出版部门正式出版诗文集23部,300余万字,在省级以上报刊上发表各类作品1000余篇。其中诗歌创作主要有陈所巨诗集《乡村诗草》、《在阳光下》、《阳光·土地·人》,作品多次获奖,部分诗作还被翻译到国外,白梦(女)《在时针约定的区域》、洪放《人生》等曾分别发表于《人民日报》、《诗人》、《当代诗歌》等刊物。小说、散文创作专集出版的主要有操鹏《在和平的日子里》、朱曙辉《海滨鸟语》、杨怀志、陈所巨合著的长篇历史小说《明宫奇冤》等。戏剧主要有汪福来、徐启仁合撰的《遗祸》。文论主要有高传明《桐城派的教育思想》、潘忠荣《云空未必空》、《试论方苞与诗》等。

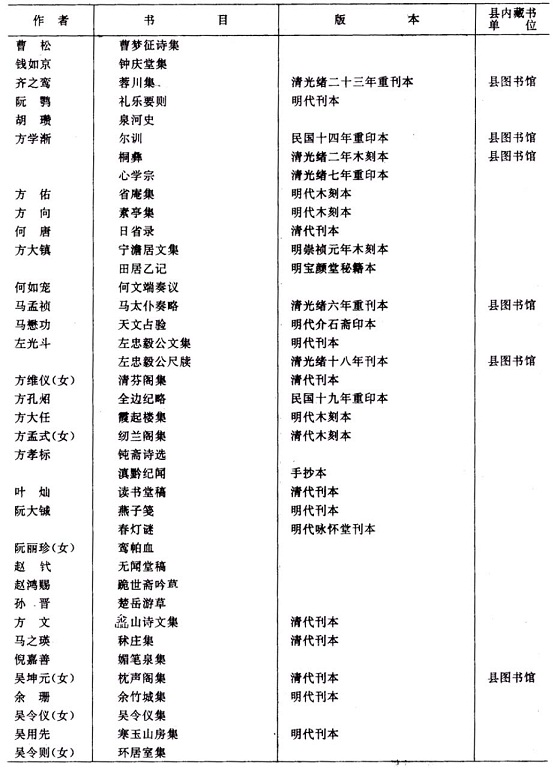

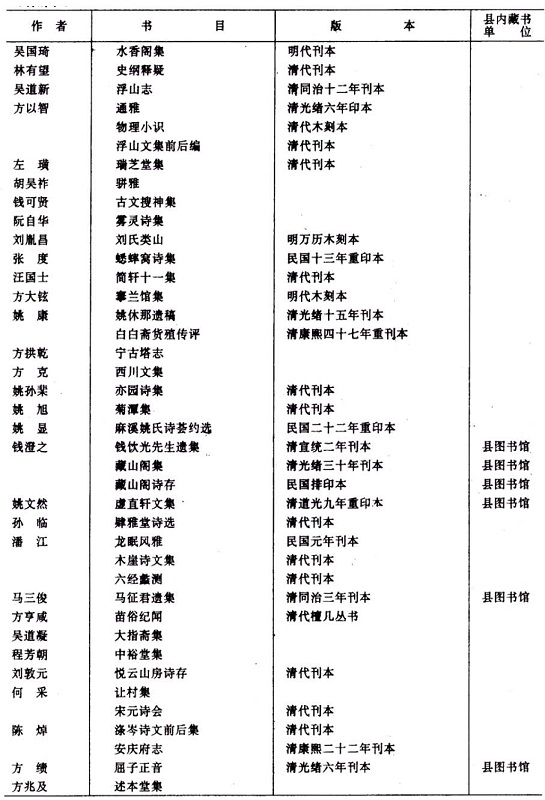

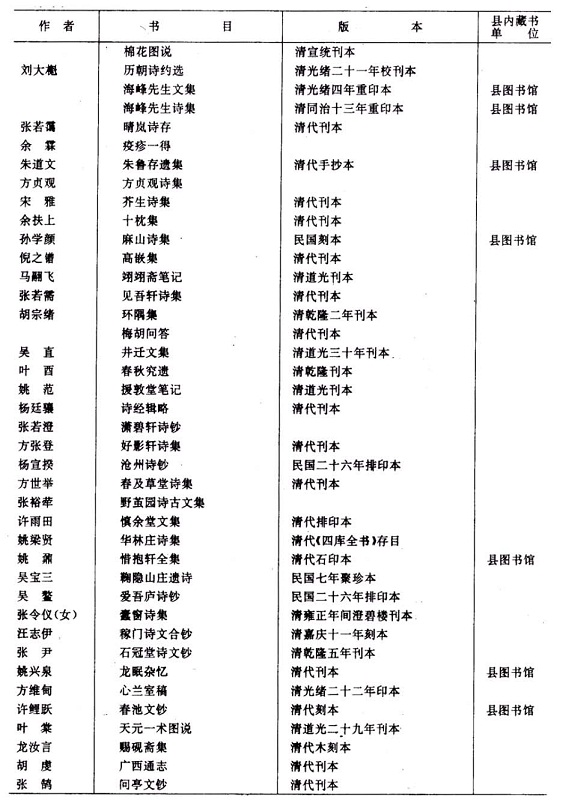

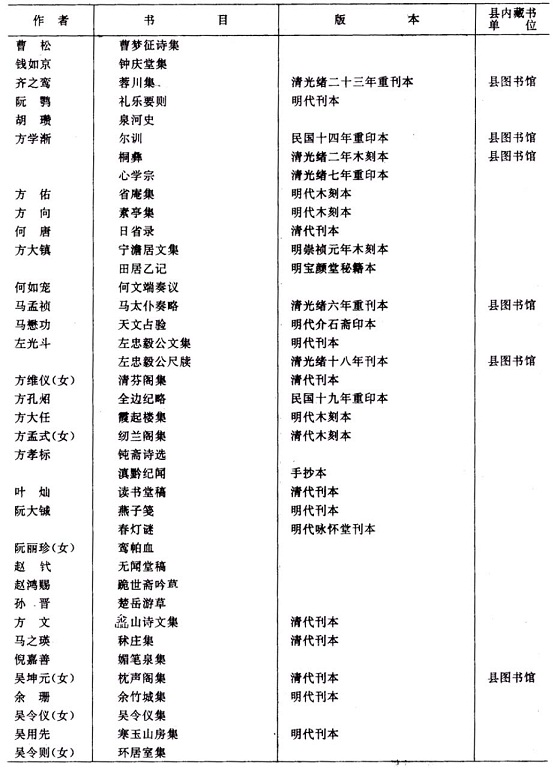

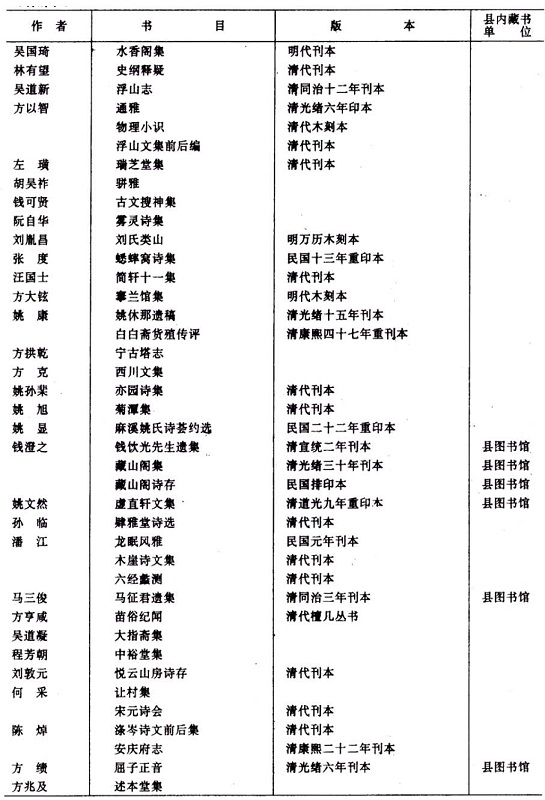

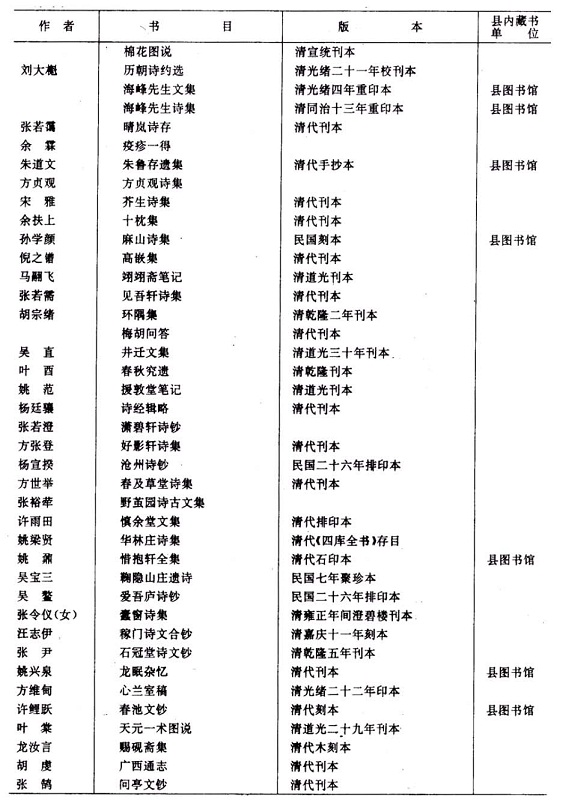

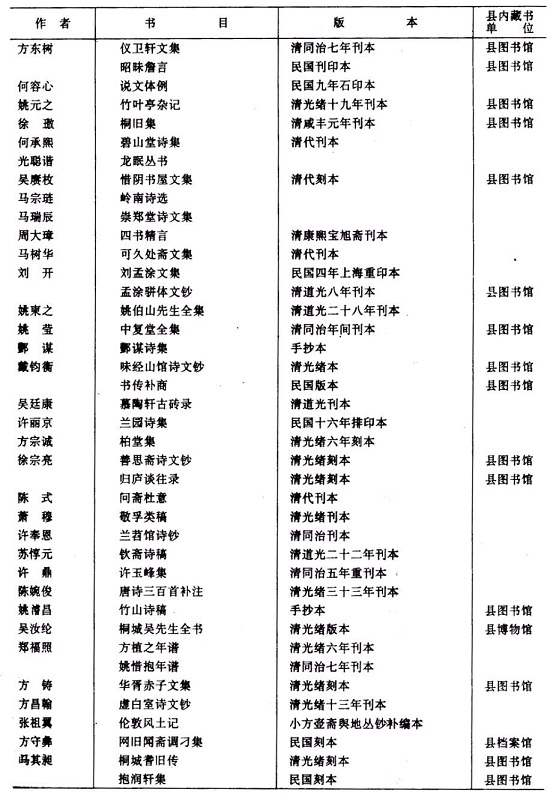

历代主要作者部分书目表

(附)诗文选辑

新得龙眠真境明·赵

天合群峰胜,山崖百折奇。肯教流水去,不遣世人知。

种玉田常稔,烧丹灶已移。就中堪著述,旧与白云期。

白云崖明·方学渐

磴道斜飞瀑,岩花半入云。望中孤岛没,天外一江分。

竹柏山楼色,旃檀石鼎熏。轩然长啸发,鸾凤欲唯闻。

朱司农墓明·方文

汉朝陵墓有谁存?丞相通侯不足论。底事啬夫茔尚在,年年父老荐鸡豚

涤岩招隐寺明·钱澄之

五月暑气毒,邑城难久留。所遇皆熟客,清冷不可求。

野人乍入市,振策何所投?老友两三家,僻在西山畴。

日暮城隅阴,散步得自由。遥爱林麓邃,曲折藏一丘。

我友善卧疴,经年居小楼。双扇锁初岩,道书读未收。

苔草阶石厚,砌花石上稠。开轩延北眺,夕气爽如秋。

移植故山竹,新梢颇修修。披襟坐林下,随时成应酬。

坐见郭西峰,窈窕云西流。回首盼城郭,俛乡悲昔游。

存者今几人,出处两不谋。处者甘寂寞,出者亦沉浮。

我发不可黑,子疾何时瘳?服药成神仙,此事真有不?

不如多饮酒,长啸西山头。

老将行明·方维仪(女)

绝漠烽烟起戍楼,暮笳吹彻海风秋。关西老将披图看,尚是燕云十六州。

滴珠崖清·方以智

□龙随我将须眠,梦在鸿蒙一滴先。吐入圆壶惊玉碎,泪从银汉借伐穿。

冰伭赴节非窥管,澥眼挥毫倒刺天。劈破空拳还拍手,呼来风雨不容传。

题镇皖楼清·张英

东皋杰阁俯晴川,经始重来作镇年。树色岚光千岭月,渔歌帆影一江烟。

庾公兴与层楼迥,叔子同名胜地传。自是政成多暇日,新诗高和五云边。

自 诗清·吴鳌

诗清·吴鳌

生前一醉浑如死,死后还如大醉眠。落日苍山烟雾里,乱坟荒冢不知年。

感怀清·徐翥(打渔诗人)

剩有千年土,曾无百岁身。好安诗字鬼,领奠纸钱人。

雪月梅花夜,松风草树春。穸堂闲自咏,谁氏足为邻。

同方玉成寻披雪洞清·叶灿

重阳冒雨齐寻洞,踏竹穿松几度滩。一挂瀑流随壁直,双开石峡倚云 。

。

摩挲细认苔余字,指点津迷雾里峦。小榼屡移濒险坐,晚霞晴色引杯宽。

龙眠杂忆(节选)清·姚兴泉

客河干两月,以友人事逼仄席庐中,未能掉臂即去。而风镫雨拆,耳畔黄流,常终夜反侧不寐,乡思怦怦欲动。回忆故园,山水花木之秀,人物风俗之美,与夫饮食嗜好、往来游宴细事,一一在心目中。乃于枕上作《桐城好》小令百五十阕,以抒怀抱。既脱稿,复为诠释而类以别之,名曰《龙眠杂忆》,殆数典而不忘其祖乎?夫父母之邦,桑梓之谊,虽俗言谚语,毋为文饰,俾村夫里妇亦晓然于风俗之所从来,庶几其益敦古处也夫!

桐城好,元旦贺新年,大族中堂悬福字,小家单扇贴春联,处处挂门钱。

桐城好,蒲节斗龙船,枞江水面桡如爪,孔镇波心浪似涎,性命小儿悬。

桐城好,最好是龙眠,碾玉峡前双水合,赐金园外万松园,山借宋人传。

桐城好,最好是松湖,贾船帆挂千秋月,渔艇灯明两岸芦,一望水平铺。

桐城好,乡校颂声传,都堂继志开家塾,南路延师启后贤,膏火给良田。

桐城好,童试五千名,四更听点随牌进,两次传题脱稿成,三十六新生。·

桐城好,春谷蕙兰芳,叶如赣水花尤密,箭似闽山价不昂,买自砍柴郎。

桐城好,奇卉象生妍,珠联砌白翻蝴蝶,血映山红泣杜鹃,遍地洒金钱。

桐城好,鲜菜满通衢,春笋应时接冬笋,鲥鱼罢市又鳇鱼,顿顿剪园蔬。

桐城好,豆腐十分娇,打盏酱油姜汁拌,称斤虾米火锅熬,人各两三瓢。

红菊清·酆谋

自标清格到而今,岂受红尘半点侵。似怕俗人加白眼,却从晚圃吐丹心。

香浓任自留高节,骨重何妨入艳林。霜叶酿成红一片,料将异地结知音。

河墅记清·戴名世

江北之山,蜿蜒磅礴,连亘数州,其奇伟秀丽绝特之区,皆在吾县。县治枕山而起,其外林壑幽深,多有园林池沼之胜。出郭循山之麓,而西北之间,群山逶逦,溪水潆洄,其中有径焉,樵者之所往来。数折而入,行二三里,水之隈,山之奥,岩石之间,茂树之下,有屋数楹,是为潘氏之墅。余褰裳而入,清池袱其前,高台峙其左,古木环其宅。于是升高而望;平畴苍莽,远山回合,风含松间,响起水上。噫!此羁穷之人,遁世远举之士,所以优游而自乐者也,而吾师木崖先生居之。

夫科目之贵久矣,天下之士莫不奔走而艳羡之,中于膏肓,入于肺腑,群然求出于是,而未必有适于天下之用。其失者,未必其皆不才,其得者,未必其皆才也。上之人患之,于是博搜遍采,以及山林布衣之士,而士又有他途,捷得者往往至大官。先生名满天下三十年,亦尝与诸生屡试于有司。有司者,好恶与人殊,往往几得而复失。一旦弃去,专精覃思,尽究百家之书,为文章诗歌以传于世,世莫不知有先生。间者求贤之令屡下,士之得者多矣,而先生犹然山泽之癯,混迹于田夫野老,方且乐而终身,此岂徒然也哉?

小于怀遁世之思久矣,方浮沉世俗之中,未克遂意,过先生之墅而有慕焉,乃为记之。

鸟说清·戴名世

余读书之室,其旁有桂一株焉。桂之上日有声

然者。即而视之,则二鸟巢于其枝干之间,去地不五六尺,人手能及之。巢大如盏,精密完固,细草盘结而成。鸟雌一雄一,小不能盈掬,色明洁,娟皎可爱,不知其何鸟也。

然者。即而视之,则二鸟巢于其枝干之间,去地不五六尺,人手能及之。巢大如盏,精密完固,细草盘结而成。鸟雌一雄一,小不能盈掬,色明洁,娟皎可爱,不知其何鸟也。

雏且出矣,雌者覆翼之,雄者往取食。每得食,则息于屋上,不即下。主人戏以手撼其巢,则下瞰而鸣,小撼之小鸣;大撼之即大鸣。手下,鸣乃已。

他日,余从外来,见巢坠于地,觅二鸟及彀,无有。问之,则某氏僮奴取以去。

嗟乎!以此鸟之羽毛洁而音鸣好也,奚不深山之适而茂林之栖?乃托身非所,见辱于人奴以死,彼其以世路为甚宽也哉?

左忠毅公逸事清·方苞

先君子尝言:乡先辈左忠毅公视学京畿,一日,风雪严寒,从数骑出微行,入古寺,庑下一生优案卧,文方成草。公阅毕,即解貂覆生,为掩户。叩之寺僧,则史公可法也。及试,吏呼名至史公,公瞿然注视;呈卷,即面署第一。召入,使拜夫人,曰:“吾诸儿碌碌,他日继吾志事,惟此生耳。”

及左公下厂狱,史朝夕狱门外,逆阉防伺甚严,虽家仆不得近。久之,闻左公被炮烙,旦夕且死,持五十金,涕泣谋于禁卒,卒感焉。一日,使史更敝衣草履,背筐,手长镵,为除不洁者,引入,微指左公处;则席地倚墙而坐,面额焦烂不可辨,左膝以下,筋骨尽脱矣。史前跪,抱公膝而呜咽。公辨其声,而目不可开,乃奋臂以指拨眦,目光如炬,怒曰:“庸奴!此何地也?而汝来前。国家之事,糜烂至此,老夫已矣,汝复轻身而昧大义,天下事谁可支拄者?不速去,无俟奸人构陷,吾今即扑杀汝!”因摸地上刑械,作投击势。史噤不敢发声,趋而出。后常流涕述其事,以语人曰:“吾师肺肝,皆铁石所铸造也!”

崇祯末,流贼张献忠出没蕲、黄、潜、桐间,史公以风庐道奉檄守御。每有警,辄数月不就寝,使将士更休,而自坐幄幕外,择健卒十人,令二人蹲踞而背倚之,漏鼓移,则番代。每寒夜起立,振衣裳,甲上冰霜进落,铿然有声。或劝以少休,公曰:“吾上恐负朝廷,下恐愧吾师也。”

史公治兵,往来桐城,必躬造左公第,候太公、太母起居,拜夫人于堂上。

余宗老涂山,左公甥也,与先君子善,谓狱中语乃亲得之于史公云。

狱中杂记清·方苞

康熙五十一年三月,余在刑部狱,见死而由窦出者,日四三人。有洪洞令杜君者,作而言曰:“此疫作也。今天时顺正,死者尚稀,往岁多至日十数人。”余叩所以,杜君曰:“是疾易传染,遘者虽戚属,不敢同卧起。而狱中为老监者四,监五室,禁卒居中央,牖其前以通明,屋极有窗以达气,旁四室则无之,而系囚常二百余。每薄暮下管键。矢溺皆闭其中,与饮食之气相薄;又隆冬贫者席地而卧,春气动,鲜不疫矣。狱中成法,质明启钥,方夜中,生人与死者并踵顶而卧,无可旋避,此所以染者众也。又可怪者;大盗、积贼、杀人重囚,气杰旺,染此者十不一三,或随有瘳。其骈死,皆轻系及牵连佐证,法所不及者。”

余曰:“京师有京兆狱,有五城御史司坊,何故刑部系囚之多至此?”杜君曰:“迩年狱讼,情稍重,京兆、五城即不敢专决;又九门提督所访缉纠诘,皆归刑郁,而十四司,正副郎好事者,及书吏、狱官、禁卒,皆利系者之多,少有连,必多方钩致。苟入狱,不问罪之有无,必械手足,置老监,俾困苦不可忍,然后导以取保,出居于外,量其家之所有以为剂,而官与吏剖分焉。中家以上,皆竭资取保;其次,求脱械居监外橡屋,费亦数十金:惟极贫无依,则械系不稍宽,为标准以警其余。或同系,情罪重者,反出在外。而轻者、无罪者稚其毒,积忧愤,’寝食违节,及病,又无医药,故往往至死。”余伏见圣上好生之德,同于往圣;每质狱辞,必于死中求其生。而无辜者乃至此!倘仁人君手为上昌言除死刑及发塞外重犯,其轻系及牵连未结正者,别置一所以羁之,手足毋械,所全活可数计哉?或曰:狱旧有室五,名曰现监,讼而未结正者居之。倘举旧典,可小补也。杜君曰:“上推恩凡职官居板屋,今贫者转系老监,而大盗有居板屋者,此中可细诘哉?不若别置一所,为拔本塞源之道也。”余同系朱翁、余生友在狱同官僧某,遘疫死,.皆不应重罚。又某氏以不孝讼其子,左右邻械系入老监,号呼达旦。余感焉,以杜君言泛讯之,众言同,于是乎书。

凡死刑狱上,行刑者先俟于门外,使其党入索财物,名曰“斯罗”,富者就其戚属,贫则面语之。其极刑,曰:“顺我,即先刺心,否则,四肢解尽,心犹不死。”其绞缢,曰:“顺我,始缢即气绝,否则,三缢加别械,然后得死。”惟大辟无可要,然犹质其首。用此,富者赂数十百金,贫亦罄衣装,绝无有者,则治之如所言。主缚者亦然,不如所欲,缚时即先折筋骨。每岁大决,勾者十四三,留者十六七,皆缚至西市待命。其伤于缚者,即幸留,病数月乃瘳,或竟成痼疾。余尝就老胥而问焉:“彼于刑者、缚者,非相仇也,期有得耳,果无有,终亦稍宽之,非仁术乎?”曰:“是立法以警其余,且惩后也。不如此,则人有幸心。”主梏扑者亦然。余同逮以木讯者三人:一人予三十金,骨微伤,病间月;一人倍之,伤肤,兼旬愈;一人六倍,即夕行步如平常。或叩之曰:“罪人有无不均,既各有得,何必更以多寡为差?”曰:“无差,谁为多与者?”孟子曰:“术不可不慎。”信夫!

部中老胥,家藏伪章,文书下行直省,多潜易之,增减要语,奉行者莫辨也;其上闻及移关诸部,犹未敢然。功令:大盗未杀人,及他犯同谋多人者,止主谋一二人立决,余经秋审,皆减等发配。狱辞上,中有立决者,行刑人先俟于门外。命下,遂缚以出,不羁晷刻。有某姓兄弟,以把持公仓,法应立决。狱具矣,胥某谓曰:“予我千金,吾生若。”叩其术,曰:“是无难,别具本章,狱辞无易,取案末独身无亲戚者二人易汝名,俟封奏时潜易之而已。”其同事者曰:“是可欺死者,而不能欺主谳者。倘复请之,吾辈无生理矣。”胥某笑曰;“复请之,吾辈无生理,而主谳者亦各罢去。彼不能以二人之命易其言,则吾辈终无死道也。”竟行之,案末二人立决。主者口呿舌挢,终不敢诘,余在狱,犹见某姓,狱中人群指曰:“是以某某易其首者。”胥某一夕暴卒,人皆以为冥谪云。

凡杀人,狱辞无谋、故者,经秋审入矜疑,即免死。吏因以巧法。有郭四者,凡四杀人,复以矜疑减等,随遇赦。将出,日与其徒置酒酣歌达曙。或叩以往事,一一详述之,意色扬扬,若自矜诩。噫!渫恶吏忍于鬻狱,无责也;而道之不明,良吏亦多以脱人于死为功,而不求其情。其枉民也,亦甚矣哉!

奸民久于狱,与胥卒表里,颇有奇羡。山阴李姓,以杀人系狱,每岁致数百金。康熙四十八年,以赦出,居数月,漠然无所事。其乡人有杀人者,因代承之。盖以律非故杀,必久系,终无死法也。五十一年,复援赦减等谪戍。叹曰:“吾不得复入此矣!”故例,谪戍者移顺天府羁候。时方冬停遣,李具状求在狱,候春发遣,至再三,不得所请。怅然而出。

骡说清·刘大櫆

乘骑者皆贱骡而贵马。夫煦之以恩,任其然而不然,迫之以威,使之然而不得不然者,世之所谓贱者也。煦之以恩,任其然而然,迫之以威,使之然而愈不然,行止出于其心,而坚不可拔者,世之所谓贵者也。然则马贱面骡贵矣。

虽然,今夫轶之而不善,夏楚以威之而可以入于善者,非人耶?人岂贱于骡哉?然则骡之刚愎自用而自以为不屈也久矣!呜呼!此骡之所以贱于马欤?

游碾玉峡记清·刘大櫆

去桐城县治之北六里许,为境主庙。自境主庙北行,稍折而东,为东龙眠。山之幽丽出奇可喜者无穷,而最近抬、最善为碾玉峡。

峡形长二十丈。溪水自西北奔入,每往益杀,其中旁掐迫束,水激而鸣,声琮然,为跳珠喷玉之状。又前行,稍平,乃卒归于壑。旁皆石壁削立,有树生石上,枝纷叶披,倒影横垂,列坐其荫,寒入肌骨。

予与二三子扪萝陟险,相扳联以下,决丛棘,芟秽草,引觞而酌。既醉,瞪目相向,恍惚自以为仙人也。噫!方余客勺园时,张君渭南为余言此峡之胜,因约与游。余神往,以不得即游为憾。今之游,渭南独不与,人生之会合,其果有常乎?桐虽予故里,然予以饥驱,方欲奔走四方,则其复来于此,不知在何日?今未逾年遂两至,盖偶也,而独非兹山之幸与!

登泰山记清·姚鼐

泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济,当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府朱孝纯子颖,由南麓登四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。泰山正南面有三谷,中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭,及山巅崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾,冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南,望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

戊申晦五鼓,与子颖坐日观亭待日出。大风扬积雪击面。亭东自足皆云漫,稍见云中白若樗蒲数十立者,山也。极天,云一线异色,须臾成五彩,日上正赤如丹,下有红光动摇承之。或曰:此东海也。回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻。亭西有岱祠,又有碧霞元君祠;皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观遣中石刻,自唐显庆以来,其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往。

山多石少土,石苍黑色,多平方,少圆。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里无树,而雪与人膝齐。桐城姚鼐记。

游媚笔泉记清·姚鼐

桐城之西北,连山殆数百里,及县治而迤平。其将平也,两崖忽合,屏矗墉回,崭横若不可径。龙溪曲流,出乎其间。

以岁三月上旬,步循溪西入。积雨始霁,溪上大声纵然,十余里,旁多奇石、蕙草、松、枞、槐、枫、栗、橡,时有鸣嶲。溪有深潭,大石出潭中,若马浴起,振鬣宛首而顾其侣。援石而登,俯视溶云,鸟飞若坠。复西循崖可二里。连石若重楼,翼乎临于溪右,或曰宋李公麟之“垂云泮”也;或曰后人求李公麟地不可识,被而名之。石罅生大树,荫数十人。前出平土,可布席坐。南有泉,明何文端公摩崖书其上曰:“媚笔之泉”。泉漫石上为圆池,乃引坠溪内。

左丈学冲于池侧方平地为室,未就,邀客九人饮于是。日暮半阴,山风卒起,肃振岩壁,榛莽、群泉、矶石交鸣。游者悚焉,遂还。是月姜坞先生与往,鼐从,使鼐为之记。

捕鼠说清·姚莹

岭以南多鼠,大而黠。夜则翻囊倾箧,旦游院庭,若无人者。逐之,循墙而走,睢盱顾人作怒状;反坐,则逡巡至足下,而舕其唾。舍中人患之,乃蓄猫。猫之大,仅三倍鼠。其始来也,声咻然以厉,号鸣不休,鼠少戢。舍中人大喜,益爱猫,非鱼鲜不饲,夜则卧之榻而抚之。日益肥,倍鼠之身六七矣,毛色光泽,任游于别舍,惟食时则归。由是,室之中竟日无猫声;食之后,竟日无猫迹。鼠复大至,厨无留粮,室无完器焉。然鼠初犹伺猫之出也而后至。一旦猝遇,鼠愕然以窜,而猫若未之见者;方就食,食已仍去,或登榻卧。鼠见其无能为也,猫卧于榻,鼠行于地。未几而猫之食,鼠亦食之。主人乃更为猫谨其盖藏,一不谨,则猫摇尾长鸣以向主人,而鼠转为猫患矣。

舍中人以谇猫之弱也。余曰:岂猫之咎哉!彼其材本驽下,无捕攫之能;徒具形声耳。其初之号鸣,乃以求食,志固不在鼠也。苟暂羁而少饲之,勿以美具,及微饥而纵之,得鼠,然后益其食,不得则减之,或可冀其一击。然勇怯犹未可知也。今无一攫之功,徒以声形而甘食丰饵以宠之,卧榻抚弄以骄之,任其游出以惰之。三者备而猫之志得,其质亡矣。独不见夫养鹰者乎?饥则鞲之,微饱则纵之;得大鱼者饲以鳅,得小鱼者饲以虾,无则饥之。然后鱼可得也。今以人食食猫而复玩之,其得鼠也不亦难哉!

且舍中人之蓄猫,又不若粤人蓄鼠矣。先是,有蓄洋鼠者,仅二寸许,而白洁可玩,能跳环。今其种日蕃,城邑雷人无不蓄之者。笼以朱龛,络以铜网,中作台,如演剧状;有房有场,架二环如秋千也者。每龛雌雄各一,卧以白绵,饲以香米,以指击龛,则鼠自房中左右出台,各就其环而跳走焉,观者以为乐。二鼠之费或数金,是犹有技能也。或曰:粤中向无鼠患,自洋鼠之戏盛,鼠乃炽。然则是亦妖精之类欤!

南山集目录序(节录)清·戴钧衡

余读先生之文,见其境象如太空之浮云,变化无迹;又如飞仙御风,莫窥行止。私尝拟之古人,以为庄周之文、李白之诗,庶几相似。而其气之逸、韵之远,则直入司马子长之室而得其神。云鹗尤氏尝谓子长文章之媳气,欧阳永叔后,惟先生得之,非虚语也。余又观先生文中自叙,及望溪先生所作序文,知先生生平每以子长自命。其胸中藏有数百卷书,滔滔欲出,向令克成,必有不同于班固、范蔚宗,陈寿诸人者,岂仅区区文字足见其得子长之神哉?惜乎!有子长之才,不能有子长之志,仅此区区,而犹厄抑使不得彰形于世,良可悲已。

先生文集名不一,少时著有《困学集》、《芦中集》、《问天集》、《岩居川观集》,皆不复可见。今世所仅存者,惟门人尤云鹗刊本,所谓《南山集》是也。《南山集》载文止百十余首。里中吴氏藏有写本,较尤本文多且半,余假而抄之;复于许君处见先生手稿十数首。又尤本、吴本未加编次,亦无意例,余乃共取编之。呜呼!以余所见三本,同异如此,此外不可见者,其零散知几何也?

道光辛丑十二月宗后学钧衡谨识。

桐城文录序清·方宗诚

桐城文学之兴,自唐曹梦征。宋李伯时兄弟,以诗词翰墨,名播千载。及明三百年,科第、仕宦、名臣、循吏、忠节、儒林,彪炳史志者,不可胜书。然是时风气初开,人心醇古朴茂,士之以文名者,大都尚经济,矜气节,穷理博物,而于文则末尽雅驯,以复于古。郁之久,积之厚,斯发之畅。逮于我朝,人文遂为海内宗,理势然也。盖自方望溪侍郎、刘海峰学博、姚惜抱郎中三先生相继挺出,论者以为侍郎以学胜,学博以才胜,郎中以识胜,如太华三峰,矗立云表,虽造就面目各自不同,而皆足继唐宋八家文章之正轨,与明归熙甫相伯仲。呜呼,盛哉!然余又尝总观桐城先辈文,三先生外,其前后及同时者,无虑五六十家。虽不足尽登作者之堂,而其各有所得,堪以名家者复数人。其余或长经术,或优政事,或论学论文、记忠记孝,亦足以广见闻,备掌故。

今夫言天文者,以日月为明,而恒星之熹微,亦未能或遗也;言地文者,以海岳为大,而泉石之幽窈,亦未能或略也;今世之言人文者,以唐宋八家、明归熙甫为斗极矣,而李翱、皇甫湜、孙樵、晁无咎、唐顺之,茅坤之撰著,亦未尝不流布于后世也。然而,文胜则质丧,巨帙重编,而于事理无关切要,徒乱学者之耳目,纷后人之心志,则又不可不精别慎择,以定其指归。

曩者,康熙间何;存斋、李芥须辑《龙眠古文》数十卷,大抵多明人之文也。咸丰壬子春,余与友人戴存庄论吾桐之文,以我朝为盛。然物胜则必反其本,然后可以久而不敝。天地之气运,流行不能自己,畜久则必盛,盛久则必靡,亦理势然也。去其靡以救其敝,岂非乡后进者之责与?因相与取诸先辈文,精选得数十卷,大约以有关于义理、经济、事实、考证者为主,而皆必归于雅驯。其空文无事理,或虽有事理而文鄙倍者,不录。按时代以分卷次,其大家或数卷至十余卷,其足名一家者,或数卷至一卷,而杂家则数人一卷以附之。自城陷后,藏书之家,多被焚掠,心所知者,尚有数人,无可访问。存庄又被贼祸,客处怀远。自伤孤陋,无同力者,深恐此书中废,使数百年文献无征,则亦古之网罗放失保残守缺者之罪人也。避地鲁谼,友人方宗屏为访得数人文补入之;今年授经东乡,萧生敬孚又为访得数家集,皆为补选,于是遗逸者盖鲜矣。

夫学问之道,非可囿于一乡也。然而流风余韵,足以兴起后人,则惟乡先生之言行为最易入。而况当兵火之后,文字残缺,学术荒陋,使听其日就澌灭,而不集其成,删其谬,俾后之人有所观感而则效焉,其罪顾不重与?昔者,孔子编《诗》而附《鲁颂》,删《书》而附《费誓》,因《鲁史》以作《春秋》,其惓惓于宗国文献如此。是亦学者所当法也。今纂集粗成,将有山左之行,因以稿本归敬孚而属其益加搜访校订以成之,爱书其义例于左云。

咸丰八年秋八月,柏堂逸民方宗诚撰。

天演论序清·吴汝纶

严子几道既译英人赫胥黎所著《天演论》以示汝纶,曰:“为我序之。”天演者,西国格物家言也。其学以天择物竞二义综万汇之本原,考动植之蕃耗。言治者取焉,因物变递嬗,深研乎质力聚散之几,推极乎古今万国盛衰兴坏之由,而大归以任天为治。赫胥氏起而尽变故说,以为天不可独任,要贵以人持天。以人持天,必究极乎天赋之能,使人治日即乎新,而后其国永存,而种族赖以不坠。是之谓与天争胜。而人之争天而胜天者,又皆天事之所苞。是故天行人治,同归天演。其为书奥赜纵横,博涉乎希腊、竺乾、斯多噶、婆罗门、释迦诸学,审同析异而取其衷,吾国之所创闻也。凡赫胥氏之道具如此,斯以信美矣。

抑汝纶之深有取于是书,则又以严子之雄于文,以为赫胥氏之指趣得严子乃益明。自吾国之译西书,未有能及严子者也。凡吾圣贤之教,上者道胜而文至,其次道稍卑矣,而文犹足以久。独文之不足,斯其道不能以徒存。六艺尚已,晚周以来,诸子各自名家,其文多可喜,其大要有集录之书,有自著之言。集录者,篇各为义,不相统贯,原于《诗》、《书》者也;自著者,建立一千,枝叶扶疏,原于《易》、《春秋》者也。汉之士争以撰著相高,其尤者,太史公书继《春秋》而作,人治以著;扬子《太玄》拟《易》为之,天行以阐。是皆所为一干而枝叶扶疏也。及唐中叶,而韩退之氏出,源本《诗》、《书》,一变而为集录之体,宋以来宗之。是故汉氏多撰著之编,唐宋多集录之文,其大略也。集录既多,而向之所为撰著之体,不复多见。间一有之,其文采不足以自发,知言者摈焉弗列也。独近世所传西人书,率皆一干而众枝,有合于汉氏之撰著。又惜吾国之译言者,大抵弇陋不文,不足传载其义。夫撰著之与集录,其体虽变,其要于文之能工,一而已。

今议者谓西人之学,多吾所未闻,欲瀹民智,莫善于译书。吾则以谓今西书之流入吾国,适当吾文学靡敝之时,士大夫相矜尚以为学者,时文耳,公牍耳,说部耳。舍此三者,几无所为书。而是三者,固不足与于文学之事。今西书虽多新学,顾吾之士以其时文、公牍、说部之词译而传之,有识者方鄙夷而不之顾,民智之瀹何由?此无他,文不足焉故也。文如几道,可与言译书矣。往者释氏之入中国,中学未衰也,能者笔受,前后相望,顾其文自为一类,不与中国同。今赫胥氏之道,未知于释氏何如,然欲侪其书于太史氏、扬氏之列,吾亦知其难也。严子一文之,而其书乃骎骎与晚周诸子相上下,然则文顾不重耶?

抑严子之译是书,不惟自传其文而已。盖谓赫胥氏以人持天,以人治之日新卫其种族之说,其义富,其辞危,使读焉者沐焉知变,于国论殆有助乎?是旨也,予又惑焉。凡为书,必与其时之学者相入,而后其效明。今学者方以时文、公牍、说部为学,而严子乃欲进之以可久之词,与晚周诸子相上下之书,吾惧其舛驰而不相入也。虽然,严子之意盖将有待也。待而得其人,则吾民之智瀹矣。是又赫胥氏以人治归天演之一义也欤?

光绪戊戌孟夏桐城吴汝纶叙。

答刘仲鲁书清·马其昶

往吾与足下游,至乐也。无旬日不见,见未尝不善相旌、过相敕也,不见未尝不思也。别久矣,吾之情犹是也。前足下过此,甚喜,以为可谋永朝永夕之欢,竟不能然。譬之饿者 焉求哺,终不得食,斯已矣,尝鼎一指而挥之去,此人之情,能无怨望者哉!

焉求哺,终不得食,斯已矣,尝鼎一指而挥之去,此人之情,能无怨望者哉!

辱书乞言于我,并承惠《中州名贤集》,多荷!多荷!仲鲁虚受之怀犹昔也。贤者进修之诣,岂一谈之顷所能测?又其昶方自愧德业无所就,虽欲效前时,有不知所为言者,顾盛指不可不答记。尝与孙佩公语:“境遇困人,贤者不免。”佩公深感动其言。盖非独贫约为困也,脱蓬累而之显,其困乃弥甚。《易》曰:“困于金车,吝。”孟子之称大丈夫者,“富贵不能淫,贫贱不能移”。足下不移之操,吾既见其然矣,继自今当更有以观足下之处显也。《诗》不云乎:“靡不有初,鲜克有终。”士未有不始终坚持一节而能有立于世者也。

其昶开春即南返,自此归隐故山,与公等盖日远矣,天寒,惟朝夕珍摄,不宣。

中国哲学之通性:“究天人之际,通古今之变。”

当代·方东美

我想,大凡研究一种学问或是一种有系统的思想,似乎有两点应该注意到:一方面我们所讨论的是哲学问题,就中国哲学的传统而言,自先秦、两汉以至隋唐、宋明,都有一个共通点,这个共通点,藉司马迁的话来说,就是“究天人之际”。另一方面,无论是哪一派的中国哲学,都不象西方的思想,往往是以个人为中心,而后形成一个独特的思想系统。这个独特的思想系统,从逻辑方面看来,好象有其“自圆性”(self—sufficiency);可以同别的思想割裂开来,而自成体系。这在中国哲学上可没有这一套,我们又可以藉司马迁的一句话来说,就是“通古今之变”。这个“通古今之变”,就是一切哲学思想,无论是个人的、学派的或是产生自任一时代的,都要表达出“HistoricalComtinuity”——历史的持续性。要与其他各派的哲学思想发展,彼此呼应,上下连贯,形成时间上的整体联系,绝无所谓思想的孤立系统。这两点就中国哲学而言,是不可忽略的。但是,这两个特点表现在中国学术上是有利也有弊。关于“利”的方面,是任何学术思想不能孤立于过去的已知条件之外,同时还要兼顾到当时的时代性以及未来的发展性;产生历史持续性的效果。从“弊”的方面而言,就是我以前所说的“道统观念”;思想易受到“道统观念”的束缚和支配。

对于一棵古松的三种态度

——实用的、科学的、美感的

当代·朱光潜

对一切事物都有几种看法。你说一件事物是美的或是丑的,这也只是一种看法。换一个看法,你说它是真的或是假的;再换一种看法,你说它是善的或是恶的。同是一件事物,看法有多种,所看出来的现象也就有多种。

比如园里那一棵古松,无论是你是我或是任何人一看到它,都说它是古松。但是你从正面看,我从侧面看,你以幼年人的心境去看,我以中年人的心境去看,这些情境和性格的差异都能影响到所看到的古松的面目。古松虽只是一件事物,你所看到的和我所:看到的古松却是两件事。假如你和我各把所得的古松的印象画成一幅画或是写成一首诗,我们俩艺术手腕尽管不分上下,你的诗和画与我的诗和画相比较,却有许多重要的异点。这是什么缘故呢?这就由于知觉不完全是客观的,各人所见到的物的形象都带有几分主观的色彩。

假如你是一位木商,我是一位植物学家,另外一位朋友是画家,三人同时来看这棵古松。我们三人可以说同时都“知觉”到这一棵树,可是三人所“知觉”到的却是三种;不同的东西。你脱离不了你的木商的心习,你所知觉到的只是一棵做某事用值几多钱的木料。我也脱离不了我的植物学家的心习,我所知觉到的只是一棵叶为针状、果为球状、四季常青的显花植物。我们的朋友——画家什么事都不管,只管审美,他所知觉到的只是一棵苍翠劲拔的古树。我们三人的反应态度也不一致。你心里盘算它是宜于架屋或是制器,思量怎样去买它,砍它,运它。我把它归到某类某科里去,注意它和其他松树的异点,思量它何以活得这样老。我们的朋友却不这样东想西想,他只在聚精会神地观赏它的苍翠的颜色,它的盘屈如龙蛇的线纹以及它的昂然高举、不受屈挠的气概。

从此可知这棵古松并不是一件固定的东西,它的形象随观者的性格和情趣而变化。各人所见到的古松的形象都是各人自己性格和情趣的返照。古松的形象一半是天生的,一半也是人为的。极平常的知觉都带有几分创造性;极客观的东西之中都有几分主观的成分。

美也是如此。有审美的眼睛才能见到美。这棵古松对于我们的画画的朋友是美的,因为他去看它时就抱了美感的态度。你和我如果也想见到它的美,你须得把你那种木商的实用的态度丢开,我须得把植物学家的科学的态度丢开,专持美感的态度去看它。

这三种态度有什么分别呢?

先说实用的态度。做人的第一件大事就是维持生活。既要生活,就要讲究如何利用环境。“环境”包含我自己以外的一切人和物在内,这些人和物有些对于我的生活有益,有些对于我的生活有害,有些对于我不关痛痒。我对于他们于是有爱恶的情感,有趋就或逃避的意志和活动。这就是实用的态度。实用的态度起于实用的知觉,实用的知觉起于经验。小孩子初出世,第一次遇见火就伸手去抓,被它烧痛了,以后他再遇见火,便认识它是什么东西,便明了它是烧痛手指的,火对于他于是有意义。事物本来都是很混乱的,人为便利实用起见,才像被火烧过的小孩子根据经验把四周事物分类立名,说天天吃的东西叫做“饭”,天天穿的东西叫做“衣”,某种人是朋友,某种人是仇敌,于是事物才有所谓“意义”。意义大半都起于实用。明了实用之后,才可以对他起反应动作,或是爱他,或是恶他,或是求他,或是拒他。木商看古松的态度便是如此。

科学的态度则不然。它纯粹是客观的,理论的。科学的态度之中:很少有情感和意志,它的最重要的心理活动是抽象的思考。科学家要在这个混乱的世界牛寻出事物的关系和条理,纳个物于概念,从原理演个例,分出某者为因,某者为果,某者为特征,某者为偶然性。植物学家看古松的态度便是如此。

木商由古松而想到架屋、制器、赚钱等等,植物学家由古松而想到根茎花叶、日光水分等等,他们的意识都不能停止在古松本身上面。不过把古松当作一块踏脚石,由它跳到和它有关系的种种事物上面去。所以在实用的态度中和科学的态度中,所得到的事物的意象都不是独立的、绝缘的,观者的注意力都不是专注在所观事物本身上面的。注意力的集中,意象的孤立绝缘,便是美感的态度的最大特点。比如我们的画画的朋友看古松,他把全副精神都注在松的本身上面,古松对于他便成了一个独立自足的世界。他忘记他的妻子在家里等柴烧饭,他忘记松树在植物教科书里叫做显花植物,总而言之,古松完全占领住他的意识,古松以外的世界他都视而不见、听而不闻了。他只把古松摆在心眼面前当作一幅画去玩味。他不计较实用,所以心中没有意志和欲念,他不推求关系、条理、因果等等,所以不用抽象的思考。这种脱净了意志和抽象思考的心理活动叫做“直觉”,直觉所见到的孤立绝缘的意象叫做“形象”。美感经验就是形象的直觉,美就是事物呈现形象于直觉时的特质。

实用的态度以善为最高目的,科学的态度以真为最高目的,美感的态度以美为最高目的。

浣溪沙·答金佛初兄当代·马茂元

烟雨龙眠梦寐深,镜中潘鬓渐霜侵。儿童吴语变乡音。

微注小窗留晚照,闲窥冷月见秋心。著书黄叶落空林。

兰陵王·北京送秋骞之沈阳当代·方孝岳

午阴逐,云影暗运东簇。高城外还又者番,客里攀条问行足。隔年成故躅。禁得撩人朝辘。平羌路清悄更添残雪,边尘未吹曲。匆匆度辽曲,料侧卷巫阊,峰遮干目。轻裘恭美神仙服。凭一番风劲,问程人远,回首关塞更信宿。怅春讯谁束。寒缩灶烟秃。奈薄晚匡床,据觚慵读。屏山掩掩新醅熟。念月夜街鼓,封胡群玉。帷灯初上,仗剑起,艳似烛!

怀乡

当代·张漱菡(女旅台作家)

新月如钩透碧纱,无端心系故园花。只恐梦魂飞不到,庭前双桂是吾家。

二、艺术创作

桐城文人多工书画。安徽省博物馆辑成的《安徽书画家》一书收录桐城籍历代书画家达136人。北宋李公麟博取众家之长,独创“白描”画法,世称“宋画第一”。《宣和画谱》载,出其手的宫廷藏画即达107幅。其中《五马图》神形毕肖,栩栩如生,《韦偃牧放图》人有数百,马有千匹,各具形态,场景恢宏。苏轼赞他:“龙眠胸中有千驷,不唯画肉兼画骨。”晚年回乡创作的《龙眠山庄图》,揽桐城龙眠山“响水崖”、“媚笔泉”等胜景,亦为画中精品。明清两代,桐城书画颇具声势。见于《墨林今语》、《历代画家汇传》、《中国画家大辞典》的有刘鸿仪、方孟式(女)、方维仪(女)、方以智、姚文燮、姚元之、张似谊(女)、张若霭、张若澄、龙汝言、阚岚、姚康之、张祖翼等丹青高手30余人。其中方维仪精于绘画佛像;方以智山水画,深得元人淡烟点染之妙,有“笔入三昧”之誉;姚文燮被朱彝尊称为“画手前身李伯时”。书家亦代不乏人,成就较高的有方以智、方贞观、程芳朝、姚鼐、吴廷康、吴芝瑛、李光炯等,其中姚鼐的草书、真书分别被包世臣在《艺舟双楫》一书中称为“妙品”和“逸品”。民国时期,书画高手有黄镇、姚达之、姚沧客、光元鲲等。黄镇于红军长征途中所作“长征组画”,堪称珍贵史料和艺术瑰宝。画中有饱受苦难的乡间父老,有林伯渠、徐特立、董必武、谢觉哉等革命家形象,亦有红军飞夺泸定桥的壮观场面。

建国后,县内业余书画作者不断涌现,时有书画新作问世,其中在省以上美术馆展览和报刊上发表的作品达200余件。谢元庚的花鸟国画曾参加1956年安徽省美协书画展;盛平安(笔名盛东桥)的《桐城八景》篆刻、谢绳质的《登小孤山》书法等作品,1985年在中国美术馆展出;张泽国的楷书(立轴)1984、1985年先后参加省第三届和省青年书法展览。

70年代始,县内群众性的摄影活动兴起。80年代县、区文化馆(站)均配有摄影干部,摄影个体户开始出现,部分青年人亦自购相机,摄影自娱。摄影佳作时见诸报刊或影展。县文化馆专职摄影工作者、中国摄影家协会会员何传真在省级以上报刊或展览会上发表、参展作品30余幅,其中3幅获国家级作品奖,《神圣的手》、《虬枝横空》等还被选送到海外展出。省摄影家协会会员、摄影爱好者李文、项顺明的摄影艺术亦具特色,各在省级以上报刊或展览会上发表、展出作品20余幅。李文的《较量》和《入画图》分别获新华社专题竞赛一等奖和国家级佳作比赛金牌奖。

唐代,桐城率先进入文学史册的是著名诗人曹松,有《曹梦征诗集》传世。明清时期,桐城文风久盛不衰,作家众多,卷帙浩繁。经、史、子、集汗牛充栋。

经部:明代中叶以后,朝政日衰。桐城文人为探求“济时匡世”之道,兴起训解、阐述儒家经典之风,出现了张翰如、马孟祯、方学渐、方大镇等一批经学家。他们著书立说,诠发经义,桐城经学多出其门。明清两代,见诸史籍的桐城经学著作主要有左正谊《四书讲义》、方孔熠《周易时论》、张英《书经衷论》、徐璈《诗经广诂》、潘江《六经蠡测》、马其昶《周易费氏学》等共34种,508卷,为研究我国古代哲学、史学、艺术积累了珍贵的资料。

史部:明清时期,桐城文人大多以翰墨参与朝政,对历史、地理和方志学的研究成果卓著。清雍正十一年(1733)方苞任一统志馆总裁,指出修志一要体例统一,体例不一,犹农之无畔也;二要由博返约,提倡简明,三要资料可靠,务求真实。其主张对后世编史修志有一定影响。清乾隆四年(1739)张廷玉主修《明史》成书,凡336卷,清四库全书著目,为一代名史。清嘉庆六年(1801)胡虔总纂《广西通志》成书,凡280卷,体例完备,内容翔实,被后人推为“省志楷模”。此外,桐城史志著作主要有姚康《货殖传评》、钱澄之《所知录》、马教思《左传记事本末》、方世举《汉书补注》、方中德《古事比》、戴名世《孑遗录》、方式济《龙沙纪略》、姚鼐《六安府志》、陈焯《安庆府志》、姚莹《东槎纪赂》和《康纪行》、吴汝纶《东游丛录》、马其昶《桐城耆旧传》等共38种,774卷。在一定程度上丰富了。我国史志文化宝藏。

子部:明嘉靖以后,桐城文人多崇尚经世致用之学,研究哲学、政治、科技、艺术,思想活跃,内容广泛,成果累累。代表人物是著名思想家、科学家方以智,著有《通雅》和《物理小识》。前者以考证、训诂为主,旁及名物、度数、天文、地理、医药、艺术之类;后者诠释天地阴阳自然现象,探其奥秘。清《四库全书》、《续通考》均著目,为古代稀世之作。其它子部著述主要有马懋功《天文占验》,方中通《数度衍》,方正珠《乘除新法》,胡宗绪《测量大意》、《昼夜仪象》、《梅胡问答》,方观承《棉花图说》,方东树《汉学商兑》,余霖《疫疹一得》,吴瓯玉《医学寻宗》,陈澹然《权制》等共41种,571卷。这些著作的问世,对推动我国明清时期哲学、科技、医学的发展起到一定作用。

集部:明清时期的文学创作,以清代桐城派为代表。桐城派推崇《左传》、《国语》和班固、司马迁之文,视为文章不易之宗,在全国聚集了一个1200余人的庞大散文作家集团,有大量作品传世。诗歌创作亦久盛不衰,境内能诗者1000余人,有诗集传世的诗人多至600余人。戏曲创作颇有建树,其主要戏曲作品有阮大铖《燕子笺》、《春灯谜》、《双金榜》等。这一时期由县人撰著的主要文集、诗集有方学渐《连理堂集》、左光斗《左忠毅公文集》、方维仪《清芬阁诗集》、吴令仪《吴令仪诗集》、钱澄之《藏山阁集》、方以智《稽古堂文集》、戴名世《南山集》、方苞《方望溪文集》、刘大櫆《海峰先生文集》、姚鼐《惜抱轩文集》、方东树《半字集》、刘开《刘孟涂文集》、方宗诚《柏堂文集》、吴汝纶《桐城吴先生全书》、姚永概《慎宜轩文集》、潘江《龙眠风雅》等共75种,1004卷。上列桐城诗文,以雅洁明快、精深致远闻于世。其中方苞的《狱中杂记》、《左忠毅公逸事》,姚鼐的《登泰山记》等一直被列为典范文章收入各类学校文科教材。

1919年“五四”新文化运动兴起后,桐城派遭到抨击,桐城古文衰落。境内有识之士,纷纷转向新学,先后涌现出著名作家、学者60余人,发表、出版各类专著、专集、译著150余部,其中文学专著、专集主要有吴芝瑛《帆影楼纪事》、潘田《府山楼文钞》、方令孺《信》、叶丁易《丁易杂文》、舒芜《挂剑集》、方玮德《玮德诗文集》、方孝岳《中国散文概论》、方言《新闻初探》、张漱菡《归雁》等。哲学、史学、美学;法律等方面专著主要有:方东美《科学哲学与人生》和《哲学三慧》、严畊望《西汉太守刺史表》、叶孟明《中国古代科学家小史》、张力《中国教案史》、姚孟振《桐城两次沦陷记》、朱光潜《悲剧心理学》和《西方美学史》、光晟《宪法学》、光异《法治建国论》、方乐天《东北国际外交》等。译著主要有范任《忏悔录》、方令孺《钟》、张艾丁《莫斯科性格》、朱光潜《黑格尔美学》和《歌德谈话录》等。

建国后县内文学创作亦日渐繁荣,文学新人不断涌现。1958年12月,桐城县文学艺术联合会成立,有会员50余人,编辑出版了《桐城文艺》和《桐城民歌选》。1960年9月,县文联并入县文化局,次年12月撤销。1978年县文化馆创办《龙眠文艺》(后更名为《桐城文艺》),共发表县内作者各类文艺作品200余万字。1985年7月重新成立县文学艺术界联合会,下设文学、摄影、戏剧音乐、书法美术4个协会。1987年共有会员370人,其中加入地区文联各协会76人,加入省文联各协会20人,加入中国文联作家、摄影家协会2人。各协会会员和广大文艺爱好者扎根基层,紧贴时代,勇于实践,敢于创新,使县内诗歌、小说,散文、戏剧、报告文学和文艺评论取得了丰硕成果,先后由出版部门正式出版诗文集23部,300余万字,在省级以上报刊上发表各类作品1000余篇。其中诗歌创作主要有陈所巨诗集《乡村诗草》、《在阳光下》、《阳光·土地·人》,作品多次获奖,部分诗作还被翻译到国外,白梦(女)《在时针约定的区域》、洪放《人生》等曾分别发表于《人民日报》、《诗人》、《当代诗歌》等刊物。小说、散文创作专集出版的主要有操鹏《在和平的日子里》、朱曙辉《海滨鸟语》、杨怀志、陈所巨合著的长篇历史小说《明宫奇冤》等。戏剧主要有汪福来、徐启仁合撰的《遗祸》。文论主要有高传明《桐城派的教育思想》、潘忠荣《云空未必空》、《试论方苞与诗》等。

历代主要作者部分书目表

(附)诗文选辑

新得龙眠真境明·赵

天合群峰胜,山崖百折奇。肯教流水去,不遣世人知。

种玉田常稔,烧丹灶已移。就中堪著述,旧与白云期。

白云崖明·方学渐

磴道斜飞瀑,岩花半入云。望中孤岛没,天外一江分。

竹柏山楼色,旃檀石鼎熏。轩然长啸发,鸾凤欲唯闻。

朱司农墓明·方文

汉朝陵墓有谁存?丞相通侯不足论。底事啬夫茔尚在,年年父老荐鸡豚

涤岩招隐寺明·钱澄之

五月暑气毒,邑城难久留。所遇皆熟客,清冷不可求。

野人乍入市,振策何所投?老友两三家,僻在西山畴。

日暮城隅阴,散步得自由。遥爱林麓邃,曲折藏一丘。

我友善卧疴,经年居小楼。双扇锁初岩,道书读未收。

苔草阶石厚,砌花石上稠。开轩延北眺,夕气爽如秋。

移植故山竹,新梢颇修修。披襟坐林下,随时成应酬。

坐见郭西峰,窈窕云西流。回首盼城郭,俛乡悲昔游。

存者今几人,出处两不谋。处者甘寂寞,出者亦沉浮。

我发不可黑,子疾何时瘳?服药成神仙,此事真有不?

不如多饮酒,长啸西山头。

老将行明·方维仪(女)

绝漠烽烟起戍楼,暮笳吹彻海风秋。关西老将披图看,尚是燕云十六州。

滴珠崖清·方以智

□龙随我将须眠,梦在鸿蒙一滴先。吐入圆壶惊玉碎,泪从银汉借伐穿。

冰伭赴节非窥管,澥眼挥毫倒刺天。劈破空拳还拍手,呼来风雨不容传。

题镇皖楼清·张英

东皋杰阁俯晴川,经始重来作镇年。树色岚光千岭月,渔歌帆影一江烟。

庾公兴与层楼迥,叔子同名胜地传。自是政成多暇日,新诗高和五云边。

自

诗清·吴鳌

诗清·吴鳌生前一醉浑如死,死后还如大醉眠。落日苍山烟雾里,乱坟荒冢不知年。

感怀清·徐翥(打渔诗人)

剩有千年土,曾无百岁身。好安诗字鬼,领奠纸钱人。

雪月梅花夜,松风草树春。穸堂闲自咏,谁氏足为邻。

同方玉成寻披雪洞清·叶灿

重阳冒雨齐寻洞,踏竹穿松几度滩。一挂瀑流随壁直,双开石峡倚云

。

。摩挲细认苔余字,指点津迷雾里峦。小榼屡移濒险坐,晚霞晴色引杯宽。

龙眠杂忆(节选)清·姚兴泉

客河干两月,以友人事逼仄席庐中,未能掉臂即去。而风镫雨拆,耳畔黄流,常终夜反侧不寐,乡思怦怦欲动。回忆故园,山水花木之秀,人物风俗之美,与夫饮食嗜好、往来游宴细事,一一在心目中。乃于枕上作《桐城好》小令百五十阕,以抒怀抱。既脱稿,复为诠释而类以别之,名曰《龙眠杂忆》,殆数典而不忘其祖乎?夫父母之邦,桑梓之谊,虽俗言谚语,毋为文饰,俾村夫里妇亦晓然于风俗之所从来,庶几其益敦古处也夫!

桐城好,元旦贺新年,大族中堂悬福字,小家单扇贴春联,处处挂门钱。

桐城好,蒲节斗龙船,枞江水面桡如爪,孔镇波心浪似涎,性命小儿悬。

桐城好,最好是龙眠,碾玉峡前双水合,赐金园外万松园,山借宋人传。

桐城好,最好是松湖,贾船帆挂千秋月,渔艇灯明两岸芦,一望水平铺。

桐城好,乡校颂声传,都堂继志开家塾,南路延师启后贤,膏火给良田。

桐城好,童试五千名,四更听点随牌进,两次传题脱稿成,三十六新生。·

桐城好,春谷蕙兰芳,叶如赣水花尤密,箭似闽山价不昂,买自砍柴郎。

桐城好,奇卉象生妍,珠联砌白翻蝴蝶,血映山红泣杜鹃,遍地洒金钱。

桐城好,鲜菜满通衢,春笋应时接冬笋,鲥鱼罢市又鳇鱼,顿顿剪园蔬。

桐城好,豆腐十分娇,打盏酱油姜汁拌,称斤虾米火锅熬,人各两三瓢。

红菊清·酆谋

自标清格到而今,岂受红尘半点侵。似怕俗人加白眼,却从晚圃吐丹心。

香浓任自留高节,骨重何妨入艳林。霜叶酿成红一片,料将异地结知音。

河墅记清·戴名世

江北之山,蜿蜒磅礴,连亘数州,其奇伟秀丽绝特之区,皆在吾县。县治枕山而起,其外林壑幽深,多有园林池沼之胜。出郭循山之麓,而西北之间,群山逶逦,溪水潆洄,其中有径焉,樵者之所往来。数折而入,行二三里,水之隈,山之奥,岩石之间,茂树之下,有屋数楹,是为潘氏之墅。余褰裳而入,清池袱其前,高台峙其左,古木环其宅。于是升高而望;平畴苍莽,远山回合,风含松间,响起水上。噫!此羁穷之人,遁世远举之士,所以优游而自乐者也,而吾师木崖先生居之。

夫科目之贵久矣,天下之士莫不奔走而艳羡之,中于膏肓,入于肺腑,群然求出于是,而未必有适于天下之用。其失者,未必其皆不才,其得者,未必其皆才也。上之人患之,于是博搜遍采,以及山林布衣之士,而士又有他途,捷得者往往至大官。先生名满天下三十年,亦尝与诸生屡试于有司。有司者,好恶与人殊,往往几得而复失。一旦弃去,专精覃思,尽究百家之书,为文章诗歌以传于世,世莫不知有先生。间者求贤之令屡下,士之得者多矣,而先生犹然山泽之癯,混迹于田夫野老,方且乐而终身,此岂徒然也哉?

小于怀遁世之思久矣,方浮沉世俗之中,未克遂意,过先生之墅而有慕焉,乃为记之。

鸟说清·戴名世

余读书之室,其旁有桂一株焉。桂之上日有声

然者。即而视之,则二鸟巢于其枝干之间,去地不五六尺,人手能及之。巢大如盏,精密完固,细草盘结而成。鸟雌一雄一,小不能盈掬,色明洁,娟皎可爱,不知其何鸟也。

然者。即而视之,则二鸟巢于其枝干之间,去地不五六尺,人手能及之。巢大如盏,精密完固,细草盘结而成。鸟雌一雄一,小不能盈掬,色明洁,娟皎可爱,不知其何鸟也。雏且出矣,雌者覆翼之,雄者往取食。每得食,则息于屋上,不即下。主人戏以手撼其巢,则下瞰而鸣,小撼之小鸣;大撼之即大鸣。手下,鸣乃已。

他日,余从外来,见巢坠于地,觅二鸟及彀,无有。问之,则某氏僮奴取以去。

嗟乎!以此鸟之羽毛洁而音鸣好也,奚不深山之适而茂林之栖?乃托身非所,见辱于人奴以死,彼其以世路为甚宽也哉?

左忠毅公逸事清·方苞

先君子尝言:乡先辈左忠毅公视学京畿,一日,风雪严寒,从数骑出微行,入古寺,庑下一生优案卧,文方成草。公阅毕,即解貂覆生,为掩户。叩之寺僧,则史公可法也。及试,吏呼名至史公,公瞿然注视;呈卷,即面署第一。召入,使拜夫人,曰:“吾诸儿碌碌,他日继吾志事,惟此生耳。”

及左公下厂狱,史朝夕狱门外,逆阉防伺甚严,虽家仆不得近。久之,闻左公被炮烙,旦夕且死,持五十金,涕泣谋于禁卒,卒感焉。一日,使史更敝衣草履,背筐,手长镵,为除不洁者,引入,微指左公处;则席地倚墙而坐,面额焦烂不可辨,左膝以下,筋骨尽脱矣。史前跪,抱公膝而呜咽。公辨其声,而目不可开,乃奋臂以指拨眦,目光如炬,怒曰:“庸奴!此何地也?而汝来前。国家之事,糜烂至此,老夫已矣,汝复轻身而昧大义,天下事谁可支拄者?不速去,无俟奸人构陷,吾今即扑杀汝!”因摸地上刑械,作投击势。史噤不敢发声,趋而出。后常流涕述其事,以语人曰:“吾师肺肝,皆铁石所铸造也!”

崇祯末,流贼张献忠出没蕲、黄、潜、桐间,史公以风庐道奉檄守御。每有警,辄数月不就寝,使将士更休,而自坐幄幕外,择健卒十人,令二人蹲踞而背倚之,漏鼓移,则番代。每寒夜起立,振衣裳,甲上冰霜进落,铿然有声。或劝以少休,公曰:“吾上恐负朝廷,下恐愧吾师也。”

史公治兵,往来桐城,必躬造左公第,候太公、太母起居,拜夫人于堂上。

余宗老涂山,左公甥也,与先君子善,谓狱中语乃亲得之于史公云。

狱中杂记清·方苞

康熙五十一年三月,余在刑部狱,见死而由窦出者,日四三人。有洪洞令杜君者,作而言曰:“此疫作也。今天时顺正,死者尚稀,往岁多至日十数人。”余叩所以,杜君曰:“是疾易传染,遘者虽戚属,不敢同卧起。而狱中为老监者四,监五室,禁卒居中央,牖其前以通明,屋极有窗以达气,旁四室则无之,而系囚常二百余。每薄暮下管键。矢溺皆闭其中,与饮食之气相薄;又隆冬贫者席地而卧,春气动,鲜不疫矣。狱中成法,质明启钥,方夜中,生人与死者并踵顶而卧,无可旋避,此所以染者众也。又可怪者;大盗、积贼、杀人重囚,气杰旺,染此者十不一三,或随有瘳。其骈死,皆轻系及牵连佐证,法所不及者。”

余曰:“京师有京兆狱,有五城御史司坊,何故刑部系囚之多至此?”杜君曰:“迩年狱讼,情稍重,京兆、五城即不敢专决;又九门提督所访缉纠诘,皆归刑郁,而十四司,正副郎好事者,及书吏、狱官、禁卒,皆利系者之多,少有连,必多方钩致。苟入狱,不问罪之有无,必械手足,置老监,俾困苦不可忍,然后导以取保,出居于外,量其家之所有以为剂,而官与吏剖分焉。中家以上,皆竭资取保;其次,求脱械居监外橡屋,费亦数十金:惟极贫无依,则械系不稍宽,为标准以警其余。或同系,情罪重者,反出在外。而轻者、无罪者稚其毒,积忧愤,’寝食违节,及病,又无医药,故往往至死。”余伏见圣上好生之德,同于往圣;每质狱辞,必于死中求其生。而无辜者乃至此!倘仁人君手为上昌言除死刑及发塞外重犯,其轻系及牵连未结正者,别置一所以羁之,手足毋械,所全活可数计哉?或曰:狱旧有室五,名曰现监,讼而未结正者居之。倘举旧典,可小补也。杜君曰:“上推恩凡职官居板屋,今贫者转系老监,而大盗有居板屋者,此中可细诘哉?不若别置一所,为拔本塞源之道也。”余同系朱翁、余生友在狱同官僧某,遘疫死,.皆不应重罚。又某氏以不孝讼其子,左右邻械系入老监,号呼达旦。余感焉,以杜君言泛讯之,众言同,于是乎书。

凡死刑狱上,行刑者先俟于门外,使其党入索财物,名曰“斯罗”,富者就其戚属,贫则面语之。其极刑,曰:“顺我,即先刺心,否则,四肢解尽,心犹不死。”其绞缢,曰:“顺我,始缢即气绝,否则,三缢加别械,然后得死。”惟大辟无可要,然犹质其首。用此,富者赂数十百金,贫亦罄衣装,绝无有者,则治之如所言。主缚者亦然,不如所欲,缚时即先折筋骨。每岁大决,勾者十四三,留者十六七,皆缚至西市待命。其伤于缚者,即幸留,病数月乃瘳,或竟成痼疾。余尝就老胥而问焉:“彼于刑者、缚者,非相仇也,期有得耳,果无有,终亦稍宽之,非仁术乎?”曰:“是立法以警其余,且惩后也。不如此,则人有幸心。”主梏扑者亦然。余同逮以木讯者三人:一人予三十金,骨微伤,病间月;一人倍之,伤肤,兼旬愈;一人六倍,即夕行步如平常。或叩之曰:“罪人有无不均,既各有得,何必更以多寡为差?”曰:“无差,谁为多与者?”孟子曰:“术不可不慎。”信夫!

部中老胥,家藏伪章,文书下行直省,多潜易之,增减要语,奉行者莫辨也;其上闻及移关诸部,犹未敢然。功令:大盗未杀人,及他犯同谋多人者,止主谋一二人立决,余经秋审,皆减等发配。狱辞上,中有立决者,行刑人先俟于门外。命下,遂缚以出,不羁晷刻。有某姓兄弟,以把持公仓,法应立决。狱具矣,胥某谓曰:“予我千金,吾生若。”叩其术,曰:“是无难,别具本章,狱辞无易,取案末独身无亲戚者二人易汝名,俟封奏时潜易之而已。”其同事者曰:“是可欺死者,而不能欺主谳者。倘复请之,吾辈无生理矣。”胥某笑曰;“复请之,吾辈无生理,而主谳者亦各罢去。彼不能以二人之命易其言,则吾辈终无死道也。”竟行之,案末二人立决。主者口呿舌挢,终不敢诘,余在狱,犹见某姓,狱中人群指曰:“是以某某易其首者。”胥某一夕暴卒,人皆以为冥谪云。

凡杀人,狱辞无谋、故者,经秋审入矜疑,即免死。吏因以巧法。有郭四者,凡四杀人,复以矜疑减等,随遇赦。将出,日与其徒置酒酣歌达曙。或叩以往事,一一详述之,意色扬扬,若自矜诩。噫!渫恶吏忍于鬻狱,无责也;而道之不明,良吏亦多以脱人于死为功,而不求其情。其枉民也,亦甚矣哉!

奸民久于狱,与胥卒表里,颇有奇羡。山阴李姓,以杀人系狱,每岁致数百金。康熙四十八年,以赦出,居数月,漠然无所事。其乡人有杀人者,因代承之。盖以律非故杀,必久系,终无死法也。五十一年,复援赦减等谪戍。叹曰:“吾不得复入此矣!”故例,谪戍者移顺天府羁候。时方冬停遣,李具状求在狱,候春发遣,至再三,不得所请。怅然而出。

骡说清·刘大櫆

乘骑者皆贱骡而贵马。夫煦之以恩,任其然而不然,迫之以威,使之然而不得不然者,世之所谓贱者也。煦之以恩,任其然而然,迫之以威,使之然而愈不然,行止出于其心,而坚不可拔者,世之所谓贵者也。然则马贱面骡贵矣。

虽然,今夫轶之而不善,夏楚以威之而可以入于善者,非人耶?人岂贱于骡哉?然则骡之刚愎自用而自以为不屈也久矣!呜呼!此骡之所以贱于马欤?

游碾玉峡记清·刘大櫆

去桐城县治之北六里许,为境主庙。自境主庙北行,稍折而东,为东龙眠。山之幽丽出奇可喜者无穷,而最近抬、最善为碾玉峡。

峡形长二十丈。溪水自西北奔入,每往益杀,其中旁掐迫束,水激而鸣,声琮然,为跳珠喷玉之状。又前行,稍平,乃卒归于壑。旁皆石壁削立,有树生石上,枝纷叶披,倒影横垂,列坐其荫,寒入肌骨。

予与二三子扪萝陟险,相扳联以下,决丛棘,芟秽草,引觞而酌。既醉,瞪目相向,恍惚自以为仙人也。噫!方余客勺园时,张君渭南为余言此峡之胜,因约与游。余神往,以不得即游为憾。今之游,渭南独不与,人生之会合,其果有常乎?桐虽予故里,然予以饥驱,方欲奔走四方,则其复来于此,不知在何日?今未逾年遂两至,盖偶也,而独非兹山之幸与!

登泰山记清·姚鼐

泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济,当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府朱孝纯子颖,由南麓登四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。泰山正南面有三谷,中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭,及山巅崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾,冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南,望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

戊申晦五鼓,与子颖坐日观亭待日出。大风扬积雪击面。亭东自足皆云漫,稍见云中白若樗蒲数十立者,山也。极天,云一线异色,须臾成五彩,日上正赤如丹,下有红光动摇承之。或曰:此东海也。回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻。亭西有岱祠,又有碧霞元君祠;皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观遣中石刻,自唐显庆以来,其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往。

山多石少土,石苍黑色,多平方,少圆。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里无树,而雪与人膝齐。桐城姚鼐记。

游媚笔泉记清·姚鼐

桐城之西北,连山殆数百里,及县治而迤平。其将平也,两崖忽合,屏矗墉回,崭横若不可径。龙溪曲流,出乎其间。

以岁三月上旬,步循溪西入。积雨始霁,溪上大声纵然,十余里,旁多奇石、蕙草、松、枞、槐、枫、栗、橡,时有鸣嶲。溪有深潭,大石出潭中,若马浴起,振鬣宛首而顾其侣。援石而登,俯视溶云,鸟飞若坠。复西循崖可二里。连石若重楼,翼乎临于溪右,或曰宋李公麟之“垂云泮”也;或曰后人求李公麟地不可识,被而名之。石罅生大树,荫数十人。前出平土,可布席坐。南有泉,明何文端公摩崖书其上曰:“媚笔之泉”。泉漫石上为圆池,乃引坠溪内。

左丈学冲于池侧方平地为室,未就,邀客九人饮于是。日暮半阴,山风卒起,肃振岩壁,榛莽、群泉、矶石交鸣。游者悚焉,遂还。是月姜坞先生与往,鼐从,使鼐为之记。

捕鼠说清·姚莹

岭以南多鼠,大而黠。夜则翻囊倾箧,旦游院庭,若无人者。逐之,循墙而走,睢盱顾人作怒状;反坐,则逡巡至足下,而舕其唾。舍中人患之,乃蓄猫。猫之大,仅三倍鼠。其始来也,声咻然以厉,号鸣不休,鼠少戢。舍中人大喜,益爱猫,非鱼鲜不饲,夜则卧之榻而抚之。日益肥,倍鼠之身六七矣,毛色光泽,任游于别舍,惟食时则归。由是,室之中竟日无猫声;食之后,竟日无猫迹。鼠复大至,厨无留粮,室无完器焉。然鼠初犹伺猫之出也而后至。一旦猝遇,鼠愕然以窜,而猫若未之见者;方就食,食已仍去,或登榻卧。鼠见其无能为也,猫卧于榻,鼠行于地。未几而猫之食,鼠亦食之。主人乃更为猫谨其盖藏,一不谨,则猫摇尾长鸣以向主人,而鼠转为猫患矣。

舍中人以谇猫之弱也。余曰:岂猫之咎哉!彼其材本驽下,无捕攫之能;徒具形声耳。其初之号鸣,乃以求食,志固不在鼠也。苟暂羁而少饲之,勿以美具,及微饥而纵之,得鼠,然后益其食,不得则减之,或可冀其一击。然勇怯犹未可知也。今无一攫之功,徒以声形而甘食丰饵以宠之,卧榻抚弄以骄之,任其游出以惰之。三者备而猫之志得,其质亡矣。独不见夫养鹰者乎?饥则鞲之,微饱则纵之;得大鱼者饲以鳅,得小鱼者饲以虾,无则饥之。然后鱼可得也。今以人食食猫而复玩之,其得鼠也不亦难哉!

且舍中人之蓄猫,又不若粤人蓄鼠矣。先是,有蓄洋鼠者,仅二寸许,而白洁可玩,能跳环。今其种日蕃,城邑雷人无不蓄之者。笼以朱龛,络以铜网,中作台,如演剧状;有房有场,架二环如秋千也者。每龛雌雄各一,卧以白绵,饲以香米,以指击龛,则鼠自房中左右出台,各就其环而跳走焉,观者以为乐。二鼠之费或数金,是犹有技能也。或曰:粤中向无鼠患,自洋鼠之戏盛,鼠乃炽。然则是亦妖精之类欤!

南山集目录序(节录)清·戴钧衡

余读先生之文,见其境象如太空之浮云,变化无迹;又如飞仙御风,莫窥行止。私尝拟之古人,以为庄周之文、李白之诗,庶几相似。而其气之逸、韵之远,则直入司马子长之室而得其神。云鹗尤氏尝谓子长文章之媳气,欧阳永叔后,惟先生得之,非虚语也。余又观先生文中自叙,及望溪先生所作序文,知先生生平每以子长自命。其胸中藏有数百卷书,滔滔欲出,向令克成,必有不同于班固、范蔚宗,陈寿诸人者,岂仅区区文字足见其得子长之神哉?惜乎!有子长之才,不能有子长之志,仅此区区,而犹厄抑使不得彰形于世,良可悲已。

先生文集名不一,少时著有《困学集》、《芦中集》、《问天集》、《岩居川观集》,皆不复可见。今世所仅存者,惟门人尤云鹗刊本,所谓《南山集》是也。《南山集》载文止百十余首。里中吴氏藏有写本,较尤本文多且半,余假而抄之;复于许君处见先生手稿十数首。又尤本、吴本未加编次,亦无意例,余乃共取编之。呜呼!以余所见三本,同异如此,此外不可见者,其零散知几何也?

道光辛丑十二月宗后学钧衡谨识。

桐城文录序清·方宗诚

桐城文学之兴,自唐曹梦征。宋李伯时兄弟,以诗词翰墨,名播千载。及明三百年,科第、仕宦、名臣、循吏、忠节、儒林,彪炳史志者,不可胜书。然是时风气初开,人心醇古朴茂,士之以文名者,大都尚经济,矜气节,穷理博物,而于文则末尽雅驯,以复于古。郁之久,积之厚,斯发之畅。逮于我朝,人文遂为海内宗,理势然也。盖自方望溪侍郎、刘海峰学博、姚惜抱郎中三先生相继挺出,论者以为侍郎以学胜,学博以才胜,郎中以识胜,如太华三峰,矗立云表,虽造就面目各自不同,而皆足继唐宋八家文章之正轨,与明归熙甫相伯仲。呜呼,盛哉!然余又尝总观桐城先辈文,三先生外,其前后及同时者,无虑五六十家。虽不足尽登作者之堂,而其各有所得,堪以名家者复数人。其余或长经术,或优政事,或论学论文、记忠记孝,亦足以广见闻,备掌故。

今夫言天文者,以日月为明,而恒星之熹微,亦未能或遗也;言地文者,以海岳为大,而泉石之幽窈,亦未能或略也;今世之言人文者,以唐宋八家、明归熙甫为斗极矣,而李翱、皇甫湜、孙樵、晁无咎、唐顺之,茅坤之撰著,亦未尝不流布于后世也。然而,文胜则质丧,巨帙重编,而于事理无关切要,徒乱学者之耳目,纷后人之心志,则又不可不精别慎择,以定其指归。

曩者,康熙间何;存斋、李芥须辑《龙眠古文》数十卷,大抵多明人之文也。咸丰壬子春,余与友人戴存庄论吾桐之文,以我朝为盛。然物胜则必反其本,然后可以久而不敝。天地之气运,流行不能自己,畜久则必盛,盛久则必靡,亦理势然也。去其靡以救其敝,岂非乡后进者之责与?因相与取诸先辈文,精选得数十卷,大约以有关于义理、经济、事实、考证者为主,而皆必归于雅驯。其空文无事理,或虽有事理而文鄙倍者,不录。按时代以分卷次,其大家或数卷至十余卷,其足名一家者,或数卷至一卷,而杂家则数人一卷以附之。自城陷后,藏书之家,多被焚掠,心所知者,尚有数人,无可访问。存庄又被贼祸,客处怀远。自伤孤陋,无同力者,深恐此书中废,使数百年文献无征,则亦古之网罗放失保残守缺者之罪人也。避地鲁谼,友人方宗屏为访得数人文补入之;今年授经东乡,萧生敬孚又为访得数家集,皆为补选,于是遗逸者盖鲜矣。

夫学问之道,非可囿于一乡也。然而流风余韵,足以兴起后人,则惟乡先生之言行为最易入。而况当兵火之后,文字残缺,学术荒陋,使听其日就澌灭,而不集其成,删其谬,俾后之人有所观感而则效焉,其罪顾不重与?昔者,孔子编《诗》而附《鲁颂》,删《书》而附《费誓》,因《鲁史》以作《春秋》,其惓惓于宗国文献如此。是亦学者所当法也。今纂集粗成,将有山左之行,因以稿本归敬孚而属其益加搜访校订以成之,爱书其义例于左云。

咸丰八年秋八月,柏堂逸民方宗诚撰。

天演论序清·吴汝纶

严子几道既译英人赫胥黎所著《天演论》以示汝纶,曰:“为我序之。”天演者,西国格物家言也。其学以天择物竞二义综万汇之本原,考动植之蕃耗。言治者取焉,因物变递嬗,深研乎质力聚散之几,推极乎古今万国盛衰兴坏之由,而大归以任天为治。赫胥氏起而尽变故说,以为天不可独任,要贵以人持天。以人持天,必究极乎天赋之能,使人治日即乎新,而后其国永存,而种族赖以不坠。是之谓与天争胜。而人之争天而胜天者,又皆天事之所苞。是故天行人治,同归天演。其为书奥赜纵横,博涉乎希腊、竺乾、斯多噶、婆罗门、释迦诸学,审同析异而取其衷,吾国之所创闻也。凡赫胥氏之道具如此,斯以信美矣。

抑汝纶之深有取于是书,则又以严子之雄于文,以为赫胥氏之指趣得严子乃益明。自吾国之译西书,未有能及严子者也。凡吾圣贤之教,上者道胜而文至,其次道稍卑矣,而文犹足以久。独文之不足,斯其道不能以徒存。六艺尚已,晚周以来,诸子各自名家,其文多可喜,其大要有集录之书,有自著之言。集录者,篇各为义,不相统贯,原于《诗》、《书》者也;自著者,建立一千,枝叶扶疏,原于《易》、《春秋》者也。汉之士争以撰著相高,其尤者,太史公书继《春秋》而作,人治以著;扬子《太玄》拟《易》为之,天行以阐。是皆所为一干而枝叶扶疏也。及唐中叶,而韩退之氏出,源本《诗》、《书》,一变而为集录之体,宋以来宗之。是故汉氏多撰著之编,唐宋多集录之文,其大略也。集录既多,而向之所为撰著之体,不复多见。间一有之,其文采不足以自发,知言者摈焉弗列也。独近世所传西人书,率皆一干而众枝,有合于汉氏之撰著。又惜吾国之译言者,大抵弇陋不文,不足传载其义。夫撰著之与集录,其体虽变,其要于文之能工,一而已。

今议者谓西人之学,多吾所未闻,欲瀹民智,莫善于译书。吾则以谓今西书之流入吾国,适当吾文学靡敝之时,士大夫相矜尚以为学者,时文耳,公牍耳,说部耳。舍此三者,几无所为书。而是三者,固不足与于文学之事。今西书虽多新学,顾吾之士以其时文、公牍、说部之词译而传之,有识者方鄙夷而不之顾,民智之瀹何由?此无他,文不足焉故也。文如几道,可与言译书矣。往者释氏之入中国,中学未衰也,能者笔受,前后相望,顾其文自为一类,不与中国同。今赫胥氏之道,未知于释氏何如,然欲侪其书于太史氏、扬氏之列,吾亦知其难也。严子一文之,而其书乃骎骎与晚周诸子相上下,然则文顾不重耶?

抑严子之译是书,不惟自传其文而已。盖谓赫胥氏以人持天,以人治之日新卫其种族之说,其义富,其辞危,使读焉者沐焉知变,于国论殆有助乎?是旨也,予又惑焉。凡为书,必与其时之学者相入,而后其效明。今学者方以时文、公牍、说部为学,而严子乃欲进之以可久之词,与晚周诸子相上下之书,吾惧其舛驰而不相入也。虽然,严子之意盖将有待也。待而得其人,则吾民之智瀹矣。是又赫胥氏以人治归天演之一义也欤?

光绪戊戌孟夏桐城吴汝纶叙。

答刘仲鲁书清·马其昶

往吾与足下游,至乐也。无旬日不见,见未尝不善相旌、过相敕也,不见未尝不思也。别久矣,吾之情犹是也。前足下过此,甚喜,以为可谋永朝永夕之欢,竟不能然。譬之饿者

焉求哺,终不得食,斯已矣,尝鼎一指而挥之去,此人之情,能无怨望者哉!

焉求哺,终不得食,斯已矣,尝鼎一指而挥之去,此人之情,能无怨望者哉!辱书乞言于我,并承惠《中州名贤集》,多荷!多荷!仲鲁虚受之怀犹昔也。贤者进修之诣,岂一谈之顷所能测?又其昶方自愧德业无所就,虽欲效前时,有不知所为言者,顾盛指不可不答记。尝与孙佩公语:“境遇困人,贤者不免。”佩公深感动其言。盖非独贫约为困也,脱蓬累而之显,其困乃弥甚。《易》曰:“困于金车,吝。”孟子之称大丈夫者,“富贵不能淫,贫贱不能移”。足下不移之操,吾既见其然矣,继自今当更有以观足下之处显也。《诗》不云乎:“靡不有初,鲜克有终。”士未有不始终坚持一节而能有立于世者也。

其昶开春即南返,自此归隐故山,与公等盖日远矣,天寒,惟朝夕珍摄,不宣。

中国哲学之通性:“究天人之际,通古今之变。”

当代·方东美

我想,大凡研究一种学问或是一种有系统的思想,似乎有两点应该注意到:一方面我们所讨论的是哲学问题,就中国哲学的传统而言,自先秦、两汉以至隋唐、宋明,都有一个共通点,这个共通点,藉司马迁的话来说,就是“究天人之际”。另一方面,无论是哪一派的中国哲学,都不象西方的思想,往往是以个人为中心,而后形成一个独特的思想系统。这个独特的思想系统,从逻辑方面看来,好象有其“自圆性”(self—sufficiency);可以同别的思想割裂开来,而自成体系。这在中国哲学上可没有这一套,我们又可以藉司马迁的一句话来说,就是“通古今之变”。这个“通古今之变”,就是一切哲学思想,无论是个人的、学派的或是产生自任一时代的,都要表达出“HistoricalComtinuity”——历史的持续性。要与其他各派的哲学思想发展,彼此呼应,上下连贯,形成时间上的整体联系,绝无所谓思想的孤立系统。这两点就中国哲学而言,是不可忽略的。但是,这两个特点表现在中国学术上是有利也有弊。关于“利”的方面,是任何学术思想不能孤立于过去的已知条件之外,同时还要兼顾到当时的时代性以及未来的发展性;产生历史持续性的效果。从“弊”的方面而言,就是我以前所说的“道统观念”;思想易受到“道统观念”的束缚和支配。

对于一棵古松的三种态度

——实用的、科学的、美感的

当代·朱光潜

对一切事物都有几种看法。你说一件事物是美的或是丑的,这也只是一种看法。换一个看法,你说它是真的或是假的;再换一种看法,你说它是善的或是恶的。同是一件事物,看法有多种,所看出来的现象也就有多种。

比如园里那一棵古松,无论是你是我或是任何人一看到它,都说它是古松。但是你从正面看,我从侧面看,你以幼年人的心境去看,我以中年人的心境去看,这些情境和性格的差异都能影响到所看到的古松的面目。古松虽只是一件事物,你所看到的和我所:看到的古松却是两件事。假如你和我各把所得的古松的印象画成一幅画或是写成一首诗,我们俩艺术手腕尽管不分上下,你的诗和画与我的诗和画相比较,却有许多重要的异点。这是什么缘故呢?这就由于知觉不完全是客观的,各人所见到的物的形象都带有几分主观的色彩。

假如你是一位木商,我是一位植物学家,另外一位朋友是画家,三人同时来看这棵古松。我们三人可以说同时都“知觉”到这一棵树,可是三人所“知觉”到的却是三种;不同的东西。你脱离不了你的木商的心习,你所知觉到的只是一棵做某事用值几多钱的木料。我也脱离不了我的植物学家的心习,我所知觉到的只是一棵叶为针状、果为球状、四季常青的显花植物。我们的朋友——画家什么事都不管,只管审美,他所知觉到的只是一棵苍翠劲拔的古树。我们三人的反应态度也不一致。你心里盘算它是宜于架屋或是制器,思量怎样去买它,砍它,运它。我把它归到某类某科里去,注意它和其他松树的异点,思量它何以活得这样老。我们的朋友却不这样东想西想,他只在聚精会神地观赏它的苍翠的颜色,它的盘屈如龙蛇的线纹以及它的昂然高举、不受屈挠的气概。

从此可知这棵古松并不是一件固定的东西,它的形象随观者的性格和情趣而变化。各人所见到的古松的形象都是各人自己性格和情趣的返照。古松的形象一半是天生的,一半也是人为的。极平常的知觉都带有几分创造性;极客观的东西之中都有几分主观的成分。

美也是如此。有审美的眼睛才能见到美。这棵古松对于我们的画画的朋友是美的,因为他去看它时就抱了美感的态度。你和我如果也想见到它的美,你须得把你那种木商的实用的态度丢开,我须得把植物学家的科学的态度丢开,专持美感的态度去看它。

这三种态度有什么分别呢?

先说实用的态度。做人的第一件大事就是维持生活。既要生活,就要讲究如何利用环境。“环境”包含我自己以外的一切人和物在内,这些人和物有些对于我的生活有益,有些对于我的生活有害,有些对于我不关痛痒。我对于他们于是有爱恶的情感,有趋就或逃避的意志和活动。这就是实用的态度。实用的态度起于实用的知觉,实用的知觉起于经验。小孩子初出世,第一次遇见火就伸手去抓,被它烧痛了,以后他再遇见火,便认识它是什么东西,便明了它是烧痛手指的,火对于他于是有意义。事物本来都是很混乱的,人为便利实用起见,才像被火烧过的小孩子根据经验把四周事物分类立名,说天天吃的东西叫做“饭”,天天穿的东西叫做“衣”,某种人是朋友,某种人是仇敌,于是事物才有所谓“意义”。意义大半都起于实用。明了实用之后,才可以对他起反应动作,或是爱他,或是恶他,或是求他,或是拒他。木商看古松的态度便是如此。

科学的态度则不然。它纯粹是客观的,理论的。科学的态度之中:很少有情感和意志,它的最重要的心理活动是抽象的思考。科学家要在这个混乱的世界牛寻出事物的关系和条理,纳个物于概念,从原理演个例,分出某者为因,某者为果,某者为特征,某者为偶然性。植物学家看古松的态度便是如此。

木商由古松而想到架屋、制器、赚钱等等,植物学家由古松而想到根茎花叶、日光水分等等,他们的意识都不能停止在古松本身上面。不过把古松当作一块踏脚石,由它跳到和它有关系的种种事物上面去。所以在实用的态度中和科学的态度中,所得到的事物的意象都不是独立的、绝缘的,观者的注意力都不是专注在所观事物本身上面的。注意力的集中,意象的孤立绝缘,便是美感的态度的最大特点。比如我们的画画的朋友看古松,他把全副精神都注在松的本身上面,古松对于他便成了一个独立自足的世界。他忘记他的妻子在家里等柴烧饭,他忘记松树在植物教科书里叫做显花植物,总而言之,古松完全占领住他的意识,古松以外的世界他都视而不见、听而不闻了。他只把古松摆在心眼面前当作一幅画去玩味。他不计较实用,所以心中没有意志和欲念,他不推求关系、条理、因果等等,所以不用抽象的思考。这种脱净了意志和抽象思考的心理活动叫做“直觉”,直觉所见到的孤立绝缘的意象叫做“形象”。美感经验就是形象的直觉,美就是事物呈现形象于直觉时的特质。

实用的态度以善为最高目的,科学的态度以真为最高目的,美感的态度以美为最高目的。

浣溪沙·答金佛初兄当代·马茂元

烟雨龙眠梦寐深,镜中潘鬓渐霜侵。儿童吴语变乡音。

微注小窗留晚照,闲窥冷月见秋心。著书黄叶落空林。

兰陵王·北京送秋骞之沈阳当代·方孝岳

午阴逐,云影暗运东簇。高城外还又者番,客里攀条问行足。隔年成故躅。禁得撩人朝辘。平羌路清悄更添残雪,边尘未吹曲。匆匆度辽曲,料侧卷巫阊,峰遮干目。轻裘恭美神仙服。凭一番风劲,问程人远,回首关塞更信宿。怅春讯谁束。寒缩灶烟秃。奈薄晚匡床,据觚慵读。屏山掩掩新醅熟。念月夜街鼓,封胡群玉。帷灯初上,仗剑起,艳似烛!

怀乡

当代·张漱菡(女旅台作家)

新月如钩透碧纱,无端心系故园花。只恐梦魂飞不到,庭前双桂是吾家。

二、艺术创作

桐城文人多工书画。安徽省博物馆辑成的《安徽书画家》一书收录桐城籍历代书画家达136人。北宋李公麟博取众家之长,独创“白描”画法,世称“宋画第一”。《宣和画谱》载,出其手的宫廷藏画即达107幅。其中《五马图》神形毕肖,栩栩如生,《韦偃牧放图》人有数百,马有千匹,各具形态,场景恢宏。苏轼赞他:“龙眠胸中有千驷,不唯画肉兼画骨。”晚年回乡创作的《龙眠山庄图》,揽桐城龙眠山“响水崖”、“媚笔泉”等胜景,亦为画中精品。明清两代,桐城书画颇具声势。见于《墨林今语》、《历代画家汇传》、《中国画家大辞典》的有刘鸿仪、方孟式(女)、方维仪(女)、方以智、姚文燮、姚元之、张似谊(女)、张若霭、张若澄、龙汝言、阚岚、姚康之、张祖翼等丹青高手30余人。其中方维仪精于绘画佛像;方以智山水画,深得元人淡烟点染之妙,有“笔入三昧”之誉;姚文燮被朱彝尊称为“画手前身李伯时”。书家亦代不乏人,成就较高的有方以智、方贞观、程芳朝、姚鼐、吴廷康、吴芝瑛、李光炯等,其中姚鼐的草书、真书分别被包世臣在《艺舟双楫》一书中称为“妙品”和“逸品”。民国时期,书画高手有黄镇、姚达之、姚沧客、光元鲲等。黄镇于红军长征途中所作“长征组画”,堪称珍贵史料和艺术瑰宝。画中有饱受苦难的乡间父老,有林伯渠、徐特立、董必武、谢觉哉等革命家形象,亦有红军飞夺泸定桥的壮观场面。

建国后,县内业余书画作者不断涌现,时有书画新作问世,其中在省以上美术馆展览和报刊上发表的作品达200余件。谢元庚的花鸟国画曾参加1956年安徽省美协书画展;盛平安(笔名盛东桥)的《桐城八景》篆刻、谢绳质的《登小孤山》书法等作品,1985年在中国美术馆展出;张泽国的楷书(立轴)1984、1985年先后参加省第三届和省青年书法展览。

70年代始,县内群众性的摄影活动兴起。80年代县、区文化馆(站)均配有摄影干部,摄影个体户开始出现,部分青年人亦自购相机,摄影自娱。摄影佳作时见诸报刊或影展。县文化馆专职摄影工作者、中国摄影家协会会员何传真在省级以上报刊或展览会上发表、参展作品30余幅,其中3幅获国家级作品奖,《神圣的手》、《虬枝横空》等还被选送到海外展出。省摄影家协会会员、摄影爱好者李文、项顺明的摄影艺术亦具特色,各在省级以上报刊或展览会上发表、展出作品20余幅。李文的《较量》和《入画图》分别获新华社专题竞赛一等奖和国家级佳作比赛金牌奖。